2026.02.05

【被爆証言】“幼い後輩をこの手で焼いたの”ーー平和を守るため、私は話す 広島県・切明千枝子さん

公開日:

![]()

切明千枝子(きりあけ・ちえこ)さん(95歳)は、15歳のとき、爆心地から約1.9キロメートルで被爆し、けがをしたものの、命は助かりました。

一方、爆心地近くで建物疎開作業をしていた女学校の下級生たちは、ひどいやけどを負い、どうにか学校に戻ってきました。

切明さんは必死に介抱しましたが、下級生たちは次々と息を引き取りました。「亡くなった下級生たちを校庭で火葬し、泣きながら骨を集めた」――その体験は、今も深く心に刻まれています。

被爆体験証言者として最高齢の切明さんは、「子どもや若者たちが二度と同じ目に遭って欲しくない」と語り続けています。

(本記事は動画の内容を掲載しています)

広島の軍都としての歴史と国民学校

皆さん、こんにちは。切明千枝子と申します。

広島は、あの日清・日露の戦争の頃から軍都・広島と呼ばれていて、大きな軍隊が広島城のほとりにデンとありました。

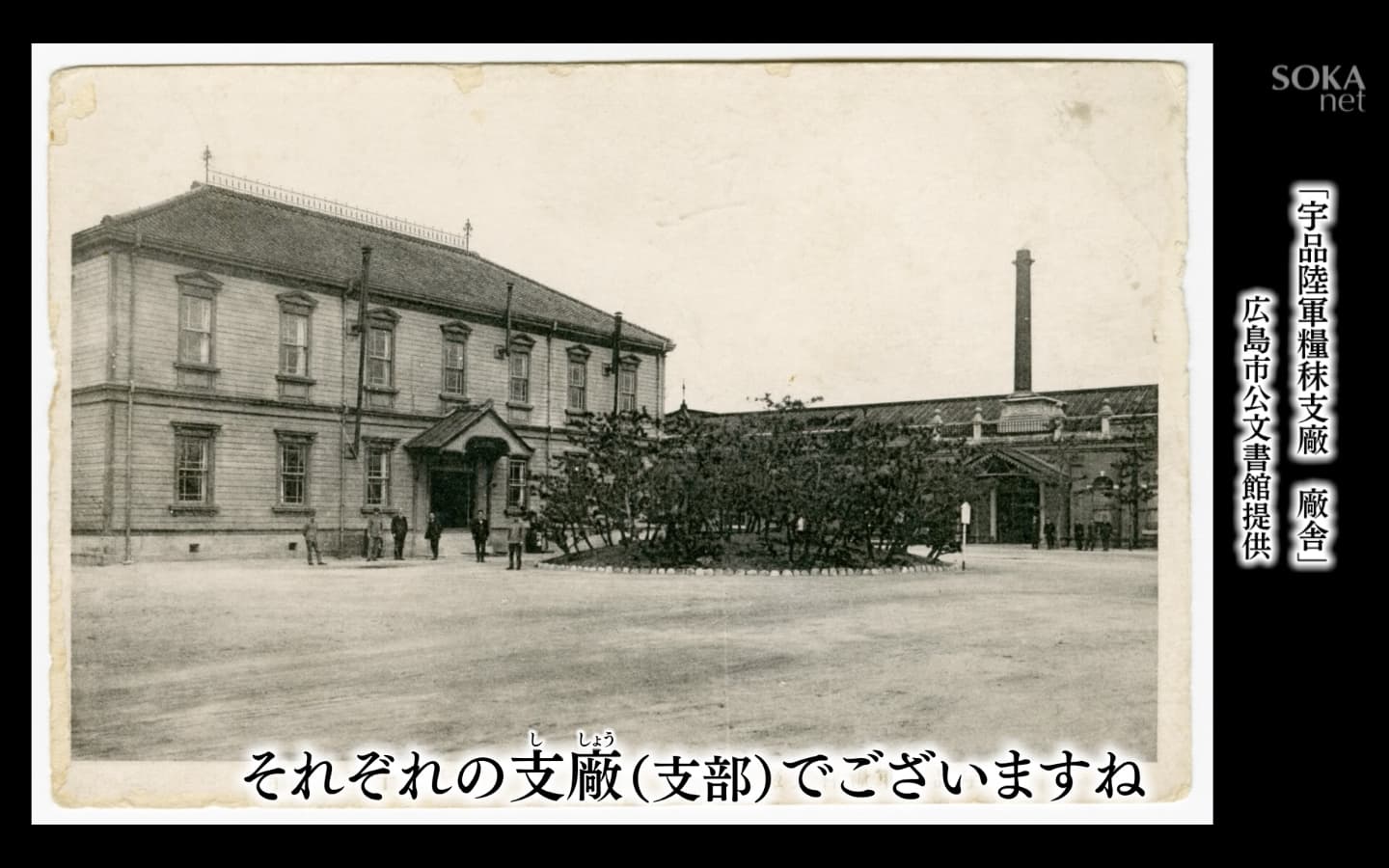

その他に軍隊を支えるために、陸軍三廠(りくぐんさんしょう)という施設がありました。これは、兵器廠(兵器を造る工場)、被服廠(軍服を作る工場)、糧秣廠(缶詰など食料を作る工場)のそれぞれの支廠(支部)です。

本廠(本部)は東京とか大阪にあったらしいですが、広島にあった支廠(支部)の施設の方が大きかったそうです。倉庫も工場もです。

だから、兵站基地(軍の後方支援する基地)というか、広島は、侵略戦争の出発点になっていたようです。

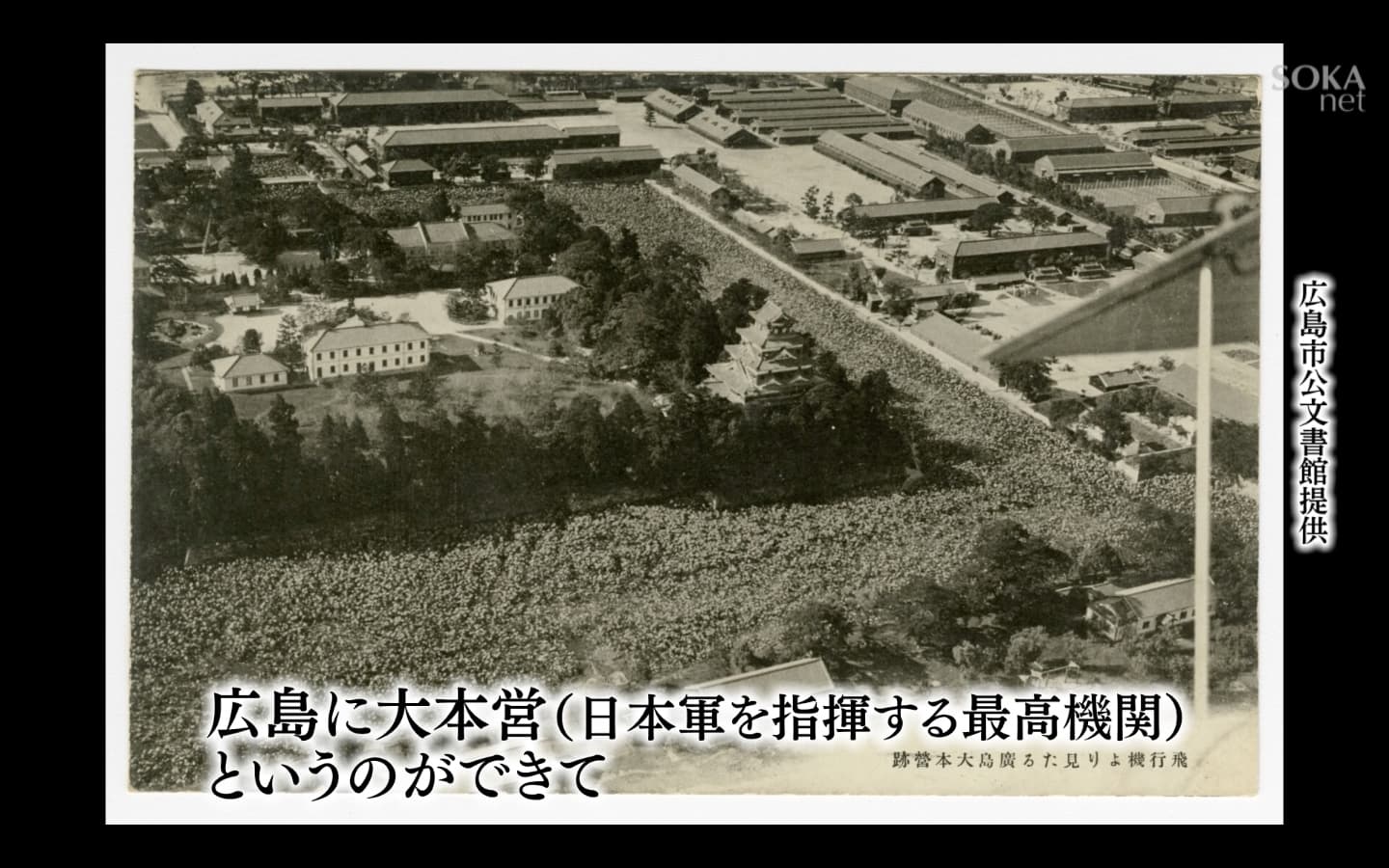

日清戦争、明治の頃に「清国」と言っていた中国との戦争が起きた際には、明治天皇陛下が広島にやって来られ、大本営(日本軍を指揮する最高機関)ができ、行在所(あんざいしょ・天皇が外出する際の仮御殿)ができ、仮宮殿ができ、そして帝国議会まで広島へ移ってきたと聞いています。

私は南区の皆実小学校出身ですが、在校中に学校の名前が「国民学校」に変わりました。

すると校長先生は、「学校が小学校から国民学校に変わった。だから皆さんはまだ幼い子どもだけど、国民学校の生徒であるからには、一つの国の立派な国民だ」と仰いました。そして、「だからあなたたちも、お国のため、天皇陛下のために命を捧げよ」と仰ったのです。

学徒動員で働いた危険な弾薬庫

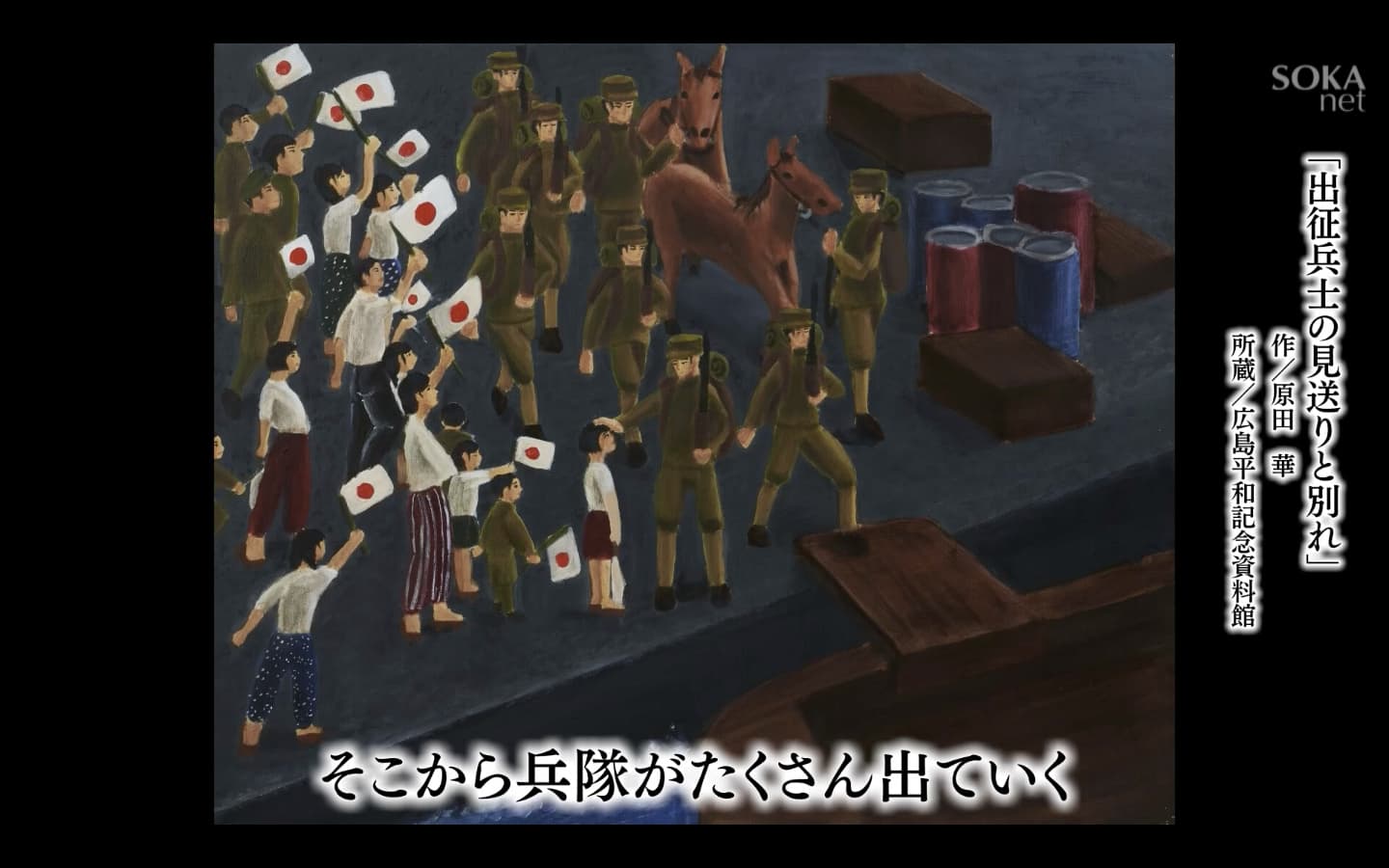

小学校の2年生の時、本格的な日中戦争が始まりました。広島には宇品という港があり、今は広島港と呼ばれていますが、当時は宇品港と呼ばれていました。

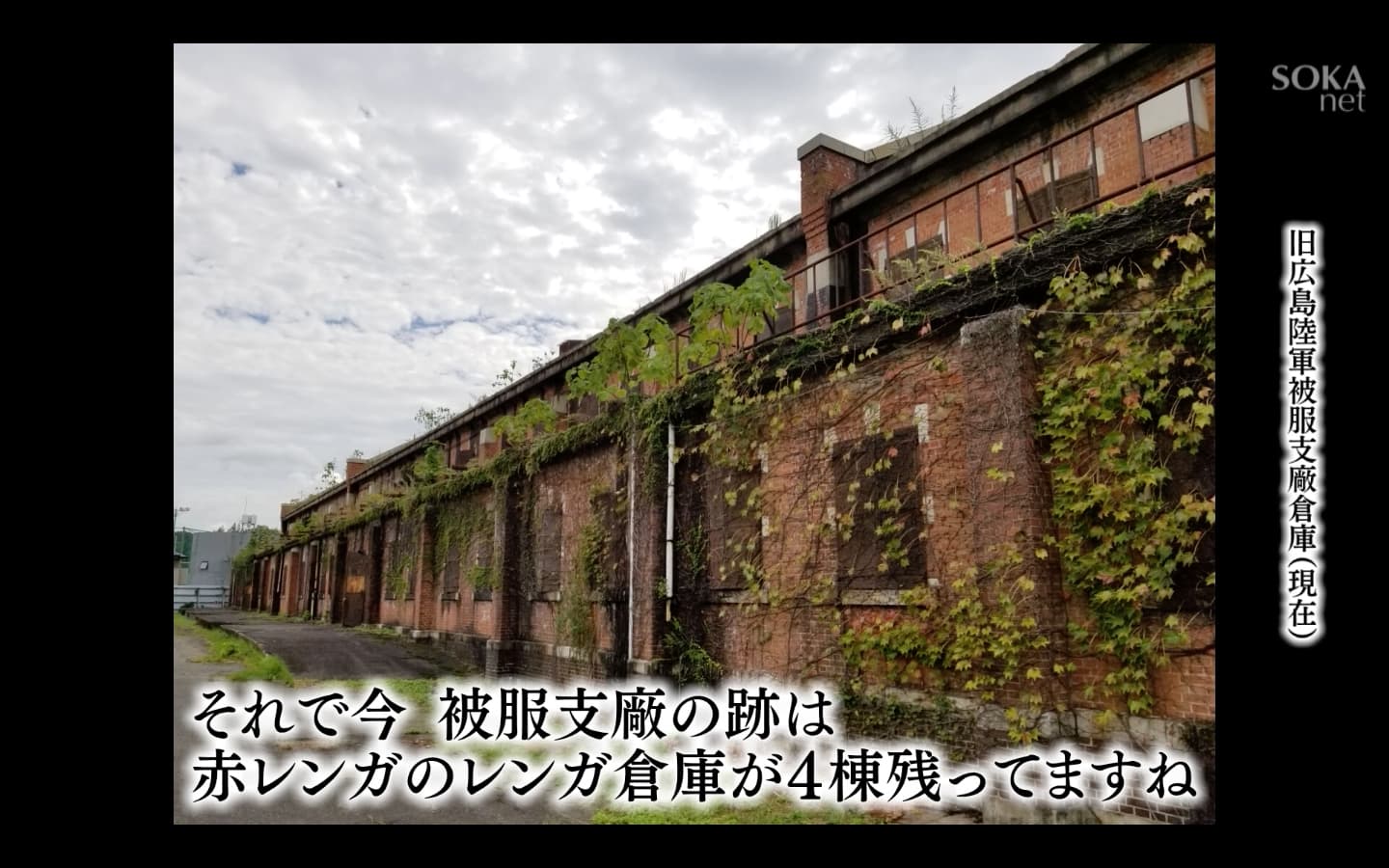

そこから兵隊がたくさん出ていきました。広島が中国大陸へ攻めていく出発点だったのです。 今、被服支廠の跡には赤レンガのレンガ倉庫が4棟残っていますが、他には何も残っていません。

兵器廠の方は、今、広島大学の大学病院医学部になっています。そこには当時のものは何も残っていませんが、赤レンガの倉庫がたくさんあったそうです。

私たちが学生時代、まだ戦争中だったので、学徒動員(学徒勤労動員)で働きに行きました。

同じ赤レンガの倉庫でも、被服廠はずらっとつながっているのに、兵器廠は離してあるのはなぜかと工員に尋ねたところ、工員はこう言いました。

「被服廠は軍服や帽子など、兵隊が身に着ける物を作るので危なくないけれど、兵器廠は弾薬を作る。だから倉庫がつながっていたら、もし弾薬庫が爆発したときに、ずらっと全部やられてしまうから、離してあるんだ」。「え! 弾薬庫があるんですか?」と聞くと、「あそこにある」と工員は言いました。

弾薬庫だけは高い土塀で囲まれており、平屋の弾薬庫でした。私たちはそこに入れられて作業をさせられていました。夕方になり、仕事が終わって火薬庫からぞろぞろ出ていくと、他の工員が「あんたら、あそこで作業しよったんか?」と言ってきました。

私が「はい」と答えると、その工員は「子どもを危ない所に入れて」と言いました。危ないのかと聞くと、「危ないに決まっとろう、火薬で!ドガンと爆発したら吹っ飛んじゃうんで!だから高い土手があるだろう」と工員は言いました。その時に初めて背中がぞっと寒くなりました。

下級生たちは爆心地近くの建物疎開の後片付けへ

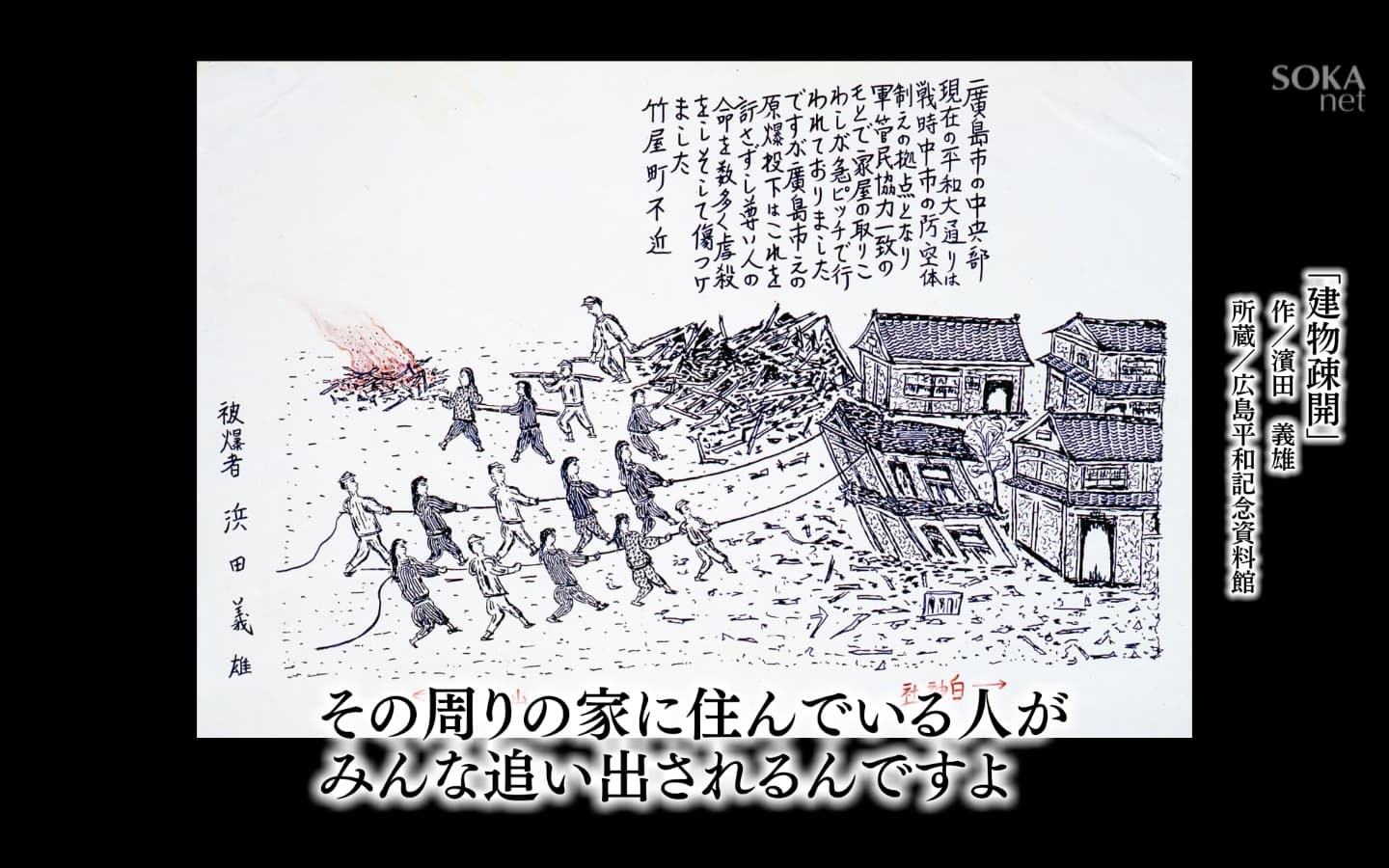

高等女学校の1年生と2年生(今の中学1年と2年と同じ年齢)は、まだ幼いので工場での作業は無理でした。1週間のうち3日だけ働けば良く、あとは学校で勉強できたそうです。彼らがどこに行かされたかというと、建物疎開の後片付けでした。

建物疎開とは、県庁や市役所、他の軍関係の建物や病院など、市内に大事な建物を守るために、その周りに住んでいる人が皆追い出され、「どっか行け」と言われ、その家を壊して片付け、県庁や市役所の周りに広い広い空き地を作るというものです。

これは防火用の空き地であり、まだ原爆のことは頭にありませんでした。爆弾が落とされて類焼し、火が燃え広がってきたときに、県庁のような建物の周りに広い空き地があれば、外から燃えてきたものがそこで火が止まり、大事な建物が助かるという考えでした。

県庁は当時、加古町にありました。市役所は今の場所にあったのかな。下級生たちは、そうした建物をつぶした場所へ後片付けに行かされていました。

その子どもたちは本当に大変な目に遭い、家がつぶされているため、陰になるものが何もなく、てんからぼし(カンカン照り)で、爆心地からも距離的にとても近い場所にいました。

私の学校は、今、宇品にある県立大学が昔は女子大だったり、その前は女子専門学校という学校だったのですが、そのキャンパスの中にある小さな学校でした。

国民学校の生徒たちは、3年生から6年生まで学童疎開といって、皆田舎へ行かされていました。親から離れて、私の妹も3年生でしたが、学童疎開に行って命は助かりました。

しかし、国民学校の1年生と2年生はまだ幼いため、学童疎開に行かなくても広島に残って良いことになっていました。

その1年生、2年生がどこの学校も大変な目に遭いました。8月6日の8時15分には、8時には、もう皆学校に行っており、朝の会で運動場に集まっていました。

そこへ原爆が落ちたのです。市内にたくさんの小学校がありましたが、そこの下級生たちがひどい目に遭いました。

報道されなかった海の悲劇

「兵隊宿(へいたいやど)」と呼んでいましたが、宇品の港から兵隊が出ていく際、嵐や船の都合で計画通りの日に船が出ないことがありました。

すると兵隊を泊めなければならず、私の実家も空き部屋があると地域の組長さんに把握されていたため、兵隊が泊まりに来ました。

最初のうちは若く元気な兵隊が泊まりに来ていましたが、だんだん戦争末期になると、私の目から見てよぼよぼのおじいちゃんに見えるような兵隊が泊まりに来るようになりました。

戦争末期には、食べる物がだんだんなくなり、兵隊自身も老いさらばえたような兵隊が増えていったため、子ども心にも「本当に勝てるのかな」と心配でした。

まだ中国との(日中)戦争の頃は、「万歳!万歳!」と旗を振って沿道に並んで見送ったり、宇品の港まで行って兵隊を送ったりしていましたが、太平洋戦争が始まってからは、もう万歳の「ば」という字もなく、兵隊たちは夜中にこっそり出て行くようになりました。

当時、宇品線という、広島駅から宇品の港まで国鉄が走っていました。その国鉄の窓のない貨車に兵隊が詰め込まれ、戦争末期には夜中にこっそり出て行きました。

派手に出て行くと、宇品湾にいる間は良いのですが、輸送船が一歩外の海に出ると、アメリカの潜水艦の魚雷攻撃を受けるのです。

しかし、そのことは一切ニュースにもなりませんでした。まだテレビはない時代でしたが、ラジオと新聞が報道機関であるにもかかわらず、新聞にも出ず、ラジオも放送しなかったのです。

しかし、私の父親は知っていました。父親が知っていたのは、そこの造船所で船を造る仕事をしていたからで、満ち潮になると2、3日前に出ていたはずの船の破片がプカプカ浮いてくることがあり、それに乗っていた兵隊の遺体も流れてくることがあったからだそうです。

だから、兵隊が戦場まで着かない間に、もう戦争末期には宇品の港を出た所でやられていたのです。「だから、その辺で白旗を掲げてやめてくれていたら、原爆で死ぬ14万人の人は助かったのに」と思うと、私は本当に悔しくて、地団駄を踏みたいぐらい悔しいです。

同じ白旗を揚げて降参するのなら、なぜもう10日早くやめてくれなかったのだろう、と感じています。

タバコ工場への通年動員

昭和19年、戦争が終わる前の年の秋、9月には、「1カ所へ1年続けて行け」という通年動員が始まりました。私たちは「通年動員でどこへ行くのだろう」と言っていましたが、蓋を開けてみればタバコ工場でした。

すると皆不満たらたらで、クラスメイトは「タバコなんて戦争の役に立たない」と言い、「なぜ兵器を作る兵器廠とか、軍服の被服廠とか、兵隊の食料を作る糧秣廠みたいな所へ行かせてくれないのだろう」とブーブー言っていました。

しかし、これは戦後に聞いた話ですが、私の学校の校長先生は、広島の女子大の学長と兼任の校長先生でした。その先生は、「タバコ工場をわざわざ狙って爆弾を落とすアメリカの爆撃機はいないだろう、狙われるならやはり軍の施設が一番に狙われるだろう」という考えで、タバコ工場なら子どもの命が助かるのではないかと思ってくれたそうです。

生徒たちは校長先生の気持ちを知らなかったので、「タバコなんて戦争の役に立たないのに、なんで軍需工場に行かせてくれないの」などと不満を言う子もいました。

しかし校長先生は、「タバコだって大事な軍需品だよ」って。「兵隊がくたびれて、戦場で立ち上がれないぐらい疲れたときに、タバコを一服吸ったらまた元気が出て、戦うことができるのだから、心を込めて作りなさい」と仰ったのです。

「そうか」と言って、不平を言っていたクラスメイトも矛を収め、それからタバコの粉まみれで働いていました。

8月6日、比治山橋で見た閃光と衝撃

立ちっぱなしで働いていたため、足を痛めて関節炎が起きました。工場の中の病院の診療所には内科の先生しかおらず、「あなたは関節炎が起きるから外科へ行け」と言われました。

そのため、その病院へ行こうと思い、専売局というそのタバコ工場をちょうど8時に出ました。病院があまり早い時間には開かないためです。

工場の方は、もう7時半には行っていなければならず、8時には機械が回るので、それまでに着替えて作業服に着替えて準備していなければなりませんでした。

制服を脱いで、ゴワゴワのカーキ色のジャンパースタイルの上着を着て、ゴワゴワのズボンをはいて、作業着のままで工場を出て、病院に向かって歩いていき、ちょうど比治山橋という橋のたもとに着いたところでした。

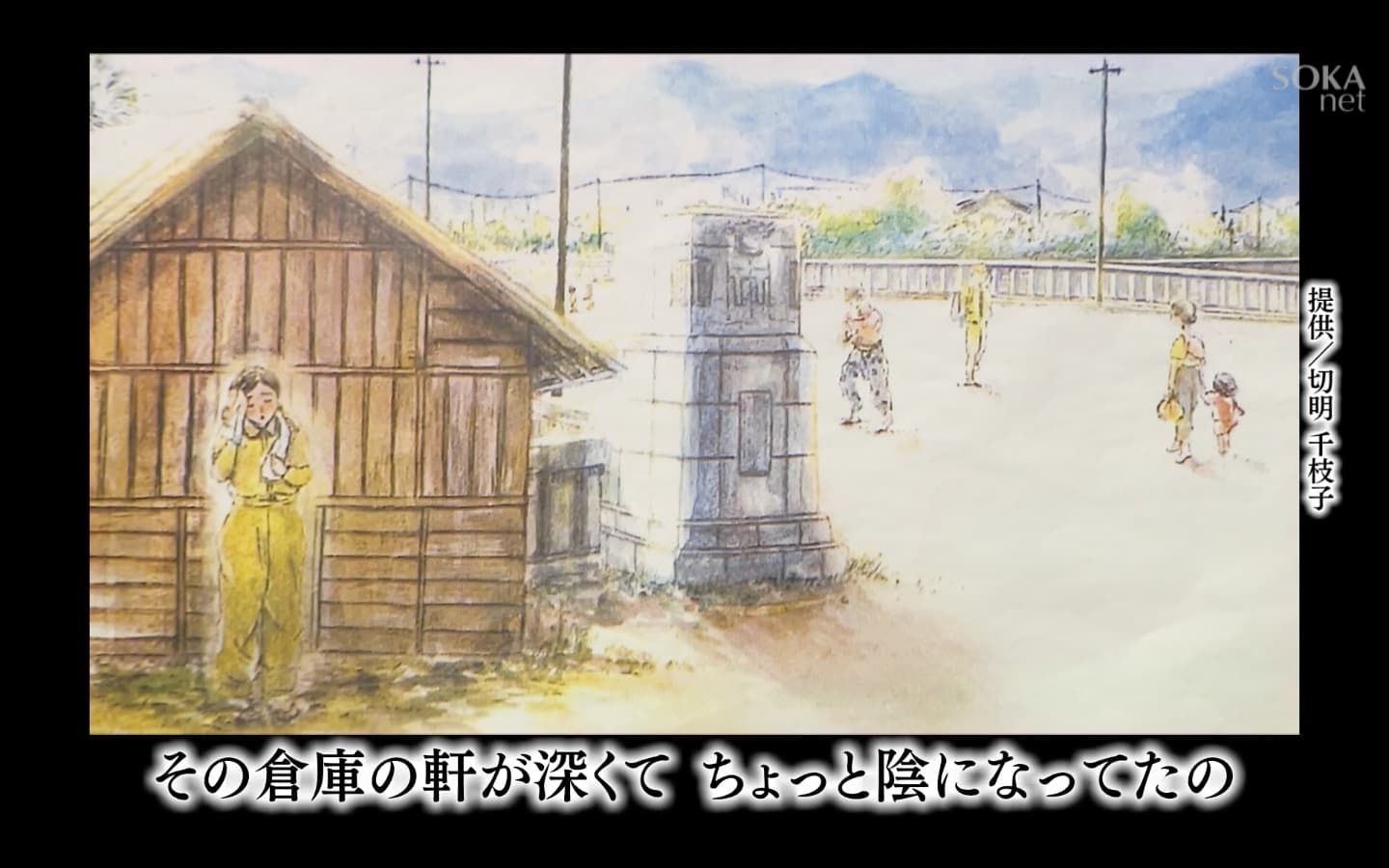

その日は暑い日で、朝からてんからぼし(カンカン照り)で、おまけに橋は長かったため、「暑いし、どこかでちょっとひと休みして汗を拭かないとこの橋が渡れないわ」と思ってキョロキョロしていると、橋のたもとに小さな木製の小屋があったのです。

その倉庫の軒が深くて、少し陰になっていました。そこで少し汗を拭こうと思って、その建物の陰に入った瞬間でした。

ピカーと光ったのが見え、もう目がくらむような光でした。私は爆心地の方に背中を向けていましたが、そこからまだ2キロも向こうが爆心地であるにもかかわらず、目がくらむぐらいの光が顔を襲ってきました。その光のために、後日、原爆による白内障になりました。

目がくらんで「あれ?」と思った瞬間にしばらく経つと、「ドーン」という大きな音がして、私が陰にしていた木造の倉庫のようなものがビャーッと倒れ、私も地面に叩きつけられ、気を失ってしまいました。

それがどれくらいの時間だったか分からないが、ほんの数分だったかもしれないし、もっと長かったかもしれないです。

ハッと気が付くと、重たい物が体にいっぱい乗しかかって身動きが取れませんでした。「助けて」と一声叫んでみましたが、あたりはシーンとしていて、誰も助けに来てはくれませんでした。

私は自分のすぐ近くに爆弾が落ちたと思い、「ここにいたらやられちゃうぞ」と思って、必死になって背中にかぶさっている材木を避けながら、這って外へ何とか出ることができました。

真っ暗闇の広島 火の海からの脱出と瓦礫に挟まれた友を助ける

外へ出てみると、さっきまでカンカン照りだったのに、あたりは真っ暗闇で何も見えませんでした。「えー」と思って、渡っていこうと橋の向こうを見ると、もう真っ赤な火の炎と真っ黒い煙で、一面火の海になっていました。

怪我は負ったものの、ここ(頭)にガラスが立った(刺さった)程度で、そんな怪我は怪我に入らないと感じました。

必死になってタバコ工場へ帰っていくと、タバコ工場もぺしゃんこに崩れていて、誰も同級生がいなく、皆どこかに逃げてしまっていました。

すると工員が私を見て、「あんた学生さんだね」と叫んでくれ、「そうです、皆はどこへ行ったでしょうか?」と尋ねると、「そんなことは知らん」と返され、「だけどあんた早く逃げなさい、倉庫に火が付いたぞ」と仰った。

「逃げなさい」と言われ、どうしようかと思って逃げかけると、その建物の奥の方から「助けて」という声が聞こえました。

覗いてみると、機械と機械の間に挟まって、私の同級生が身動きが取れなくなり、「助けて」と叫んでいました。

彼女も失神していたのでしょう。また「助けて」と彼女が言い、私が引きずり出しました。同級生は額に怪我をして血が噴き出していました。

私は三角巾を取り出し、それを細く折って、ノリコちゃん(同級生の名前)の額を縛って止血をし、顔を拭いてやりました。

するとノリコちゃんが「あんたも怪我してる」と言いました。私は気が付かなかったのですが、ガラスの破片がたくさん刺さっており、ノリコちゃんがそれを抜こうとすると血がダラダラと流れてきたため、「いや、これはいけない」と言って、「あんた抜いたら血が流れるから、そのままにしておき」と伝えました。

「そうだね、しょうがないね、じゃあそうしとくわ」ということで、ガラスが刺さったまま、二人で「さあどこに逃げようか」となりました。

母校への帰還 安否不明の下級生たち

その時、黄金山という山の中腹が、学校から避難所に指定されていたため、黄金山までたどり着きました。必死で山に登り、山の中腹にある避難所になっていた所へ行きました。

何人かのクラスメイトはそこに逃げてきていましたが、待っても待っても先生は来ず、誰も来ませんでした。おまけに、そこからだと広島が一望の下に見えました。

広島市内はもう火の海でしたが、宇品の港の方を見ると焼けていませんでした。港の機能が残っているようでしたし、そのすぐ近くに母校があったので、「あれ、学校焼けてないわ」となり、「山から下りよう」ということになり、下りて学校に帰りました。

学校は校舎がめちゃくちゃになっていましたが、何とか焼けずに残っていました。学校の先生も何人かおり、「いや無事だった、良かった、良かった」と言ってくれましたが、「だけど1年生と2年生の安否が分からないんだよ」と仰いました。

私には2年生の妹がいたので心配で、「行ってみましょうか?」と言うと、「ばか、危ないから行っちゃいけない。きっと連絡が来るから待ってなさい」と仰いました。

学校も校舎がめちゃくちゃになっているので、壊れたガラスを掃き出したり片付けたりしながら待っていました。

爆心地近くに残された下級生たちの帰還

するともう昼過ぎだったと思いますが、一人また一人と全身やけどの生徒が帰ってきました。誰が誰だか分からない状態でした。

私の学校では、8月5日は1年生と2年生全員が市役所の裏に行きました。そこで途中(担当)替えがあり、そこに残るのは2年生のひと組だけとなりました。

1年生全員と2年生の半分は、広島駅の裏に広い空き地があり、草っ原だった所に行きました。そこは騎兵隊の兵隊が馬に乗る訓練をする場所(東練兵場)でしたが、戦争末期にはもう訓練などできませんでした。

その草っ原を耕して、軍隊がサツマイモを植えていました。その芋畑が、「雨が少し降らなかったから、大事な食料の芋が枯れそうだ」というので、6日の日だけ、1年生と2年生の半分だけがそこへ水やりに行かされました。

しかし、その子たちは助かりました。少し爆心地から離れていたため、皆やけどは負ったものの、部分的なやけどで命は助かり、逃げることができました。

ところが、2年生の西組というクラスが、じゃんけんをして負けて、そこ(爆心地から約1キロの場所)に残らされたのです。そのクラスが本当にかわいそうでした。

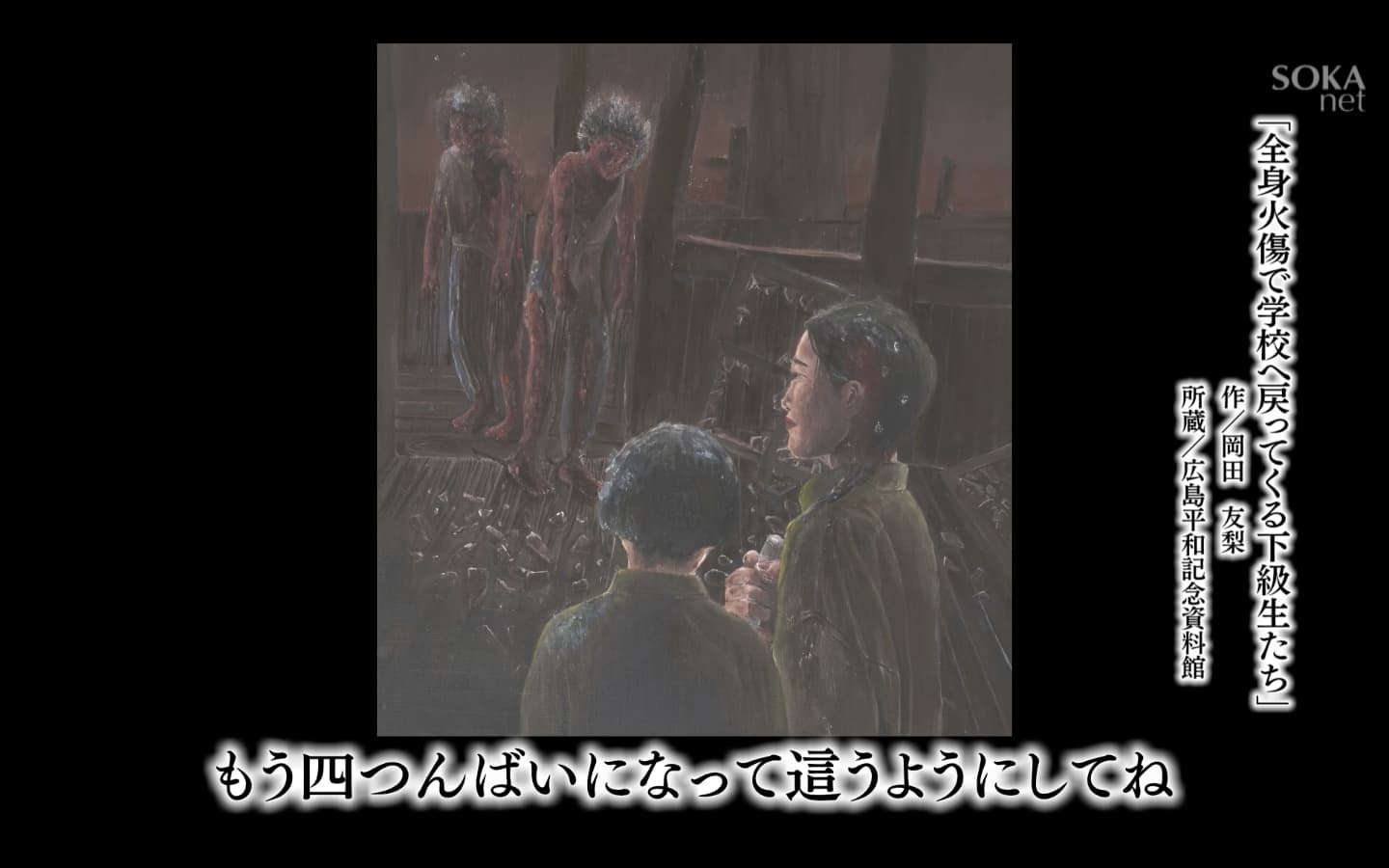

帰ってきた下級生は、髪はモヤモヤになり体は裸。そして皆、申し合わせたように手を前に出して帰ってきて、そこから真っ黒い、昆布かワカメを泥水に浸したようなものがぶら下がっていました。

足首のところからもズルズルズルズルと、やはり長い昆布かワカメのような、泥水に浸したようなものを引きずっていました。

何だろうと思って見ると、皮膚がむけて、爪があるから落ちてしまわないで止まってぶら下がっていたのです。手を心臓より下に下げると、もう痛くて痛くて我慢ができないため、皆、誰に聞いたわけでもなく、自然にそうなったのでしょう。

心臓より上に手を上げていると、少し痛みが薄れるため、皆そうして帰ってきました。

唯一の手当てと「水をください」の叫び

ここ(手)から真っ黒なものをぶら下げ、真っ黒なものを引きずり、自分で自分の皮膚を踏んづけて転びそうになるので、踏まないで歩こうと思ったら這うしかなく、四つん這いになって這うようにして、何人か学校まで帰ってきました。

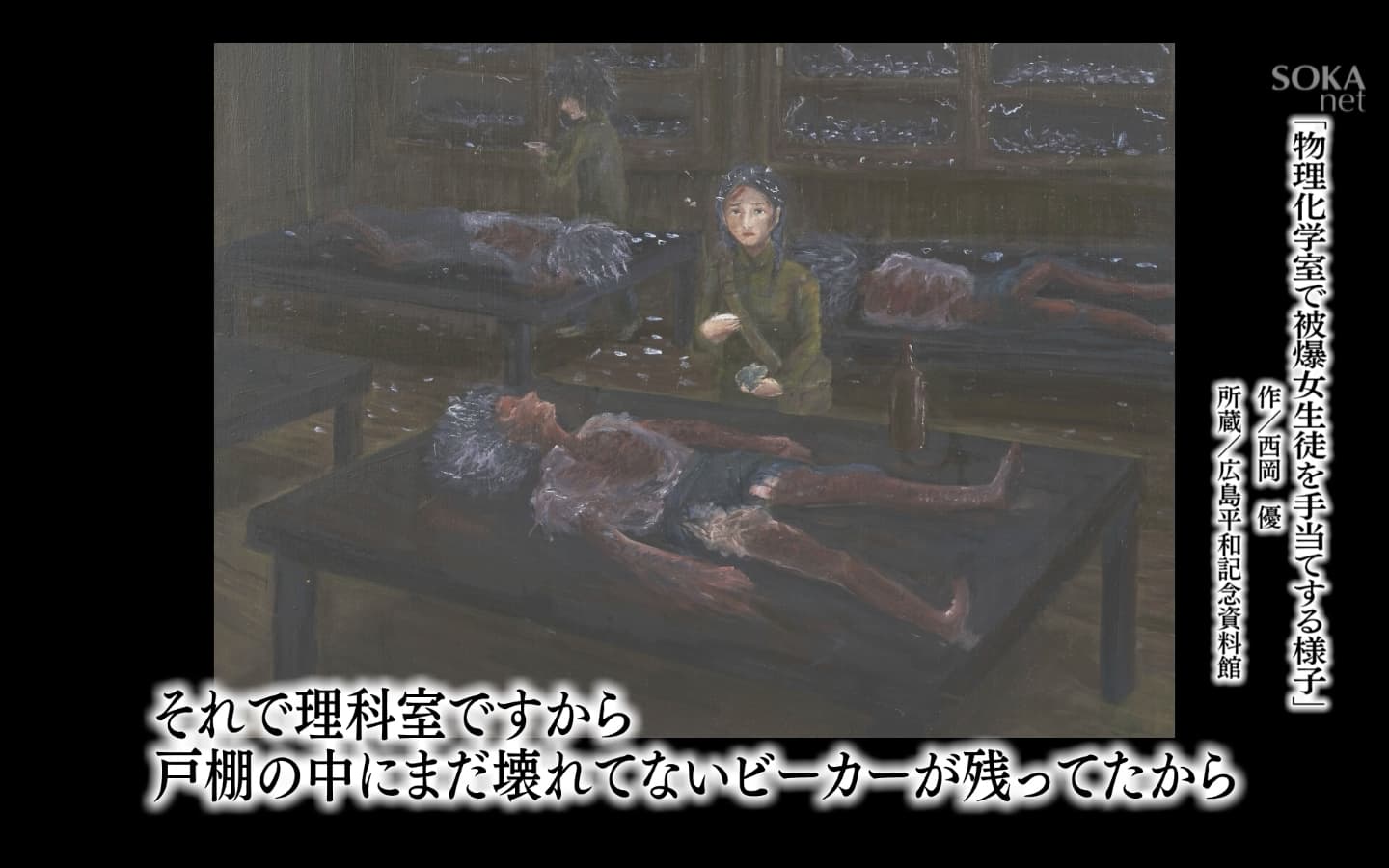

教室は机がいっぱい入っているので寝かせることができず、廊下に寝かせていました。すると先生が、「家庭科の実習室に古い天ぷら油があると思うから探してこい」と仰いました。

その汚い油を持ってきてそれを塗ってあげるのが、たった一つの手当てでした。油を塗ると赤みが出た所に皮膜が張るため、空気が直接触れず痛みが少し薄れるのです。

「廊下はひどいから先生、どこかちゃんと寝かせてあげましょうよ」と言っても、「どこに寝かせるんだ、寝かせるところはないぞ」と先生は仰いました。

理科の実験室に大きな机があり、「あそこはシングルベッドの大きさがあるから片付けろ」と仰ったのです。机の上にもガラスが刺さっており、それを抜いて雑巾で拭き、廊下に寝かせている下級生を二人掛かりで抱えて、今度は理科の実験室の机に寝せていきました。

するとその子たちが、「水をください、水をください」と言ったのです。理科室だったので、戸棚の中にまだ壊れていないビーカーが残っていたのでそれを拾ってきて、机にガス管と水道が付いていた理科の実験室で、水道をひねってもポタポタぐらいしか出ませんでした。

広島中の水道管がやられてしまっていたためです。それでもポタポタでも出るからと、一生懸命それをため、ビーカーに半分くらいたまった水を飲ませてあげようと思って、その下級生の所に持っていくと、先生がパッと私の方を向いて、「お水を飲ましちゃいかんぞ!」と仰いました。

「どうしてですか?」と聞くと、「そんな重いやけどを負っている者に、冷たい水なんか一口でも飲ませてみろ、心臓がショックを起こして死ぬぞ!飲ましちゃいかん!」とストップがかかりました。

「水は飲ますな」の苦渋

私は飲ませてあげようかと思っていたのですが、手が止まってしまい、「水飲んだら死ぬんだって」、「だから死んじゃ駄目」、「我慢して、我慢して」とその子の耳元で言いました。

するとその子はまた何か言ったので、「何々?」と聞くと、口も腫れ上がっていたのでうまくは言えないのですが、細い細い声で「死んでもいい」と、「死んでもいいですから、お水を飲ませてください」と言ったのです。

私は先生に隠れてこっそり飲ませようかと思ったそうですが、「一口でも飲ませてみろ、死ぬぞ」と言われていたため、どうしても飲ませてあげることができませんでした。

「ごめんね」と、「飲んだら死ぬんだって、死んじゃ駄目」、「頑張って、頑張って」と言いました。しかし、その子が助かったかというと、助かりませんでした。

苦しんでいた顔が、ふっと安らかな顔になり、「あれ?」と思って胸に手を当ててみたら、心臓が止まっていました。

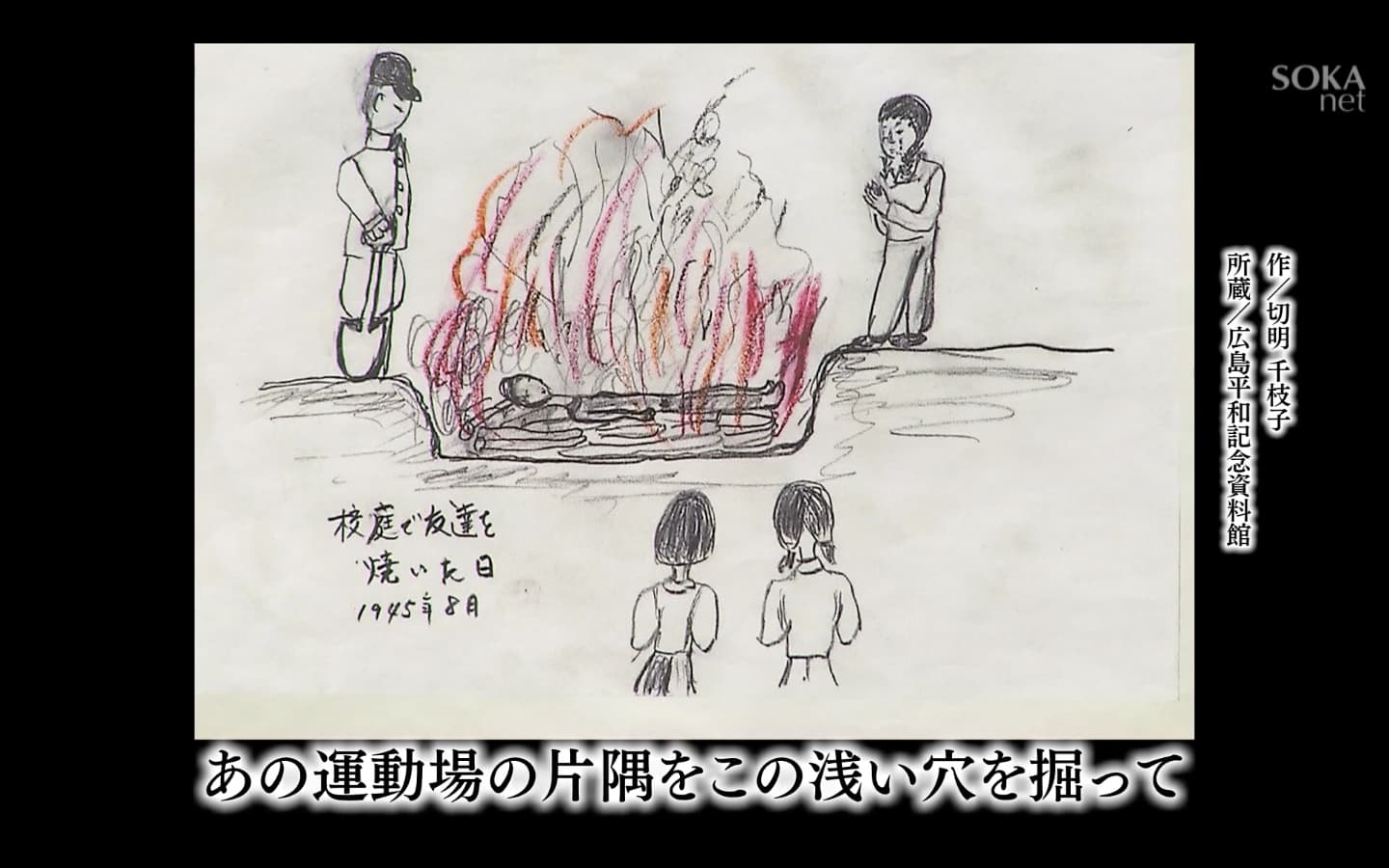

校庭での火葬

夏の暑い時だったので、先生が「遺体をそのままに置いておくわけにはいかない」と仰いました。

学校の校庭で、「火葬にするから手伝え」と仰ったのです。 当時、学校の高等女学校の正課に「農業」という科目があり、シャベルや鍬のような物も学校にたくさんあったので、それを持っていきました。

芋畑にしている所は楽に掘れるのですが、「芋畑は今からまだ芋がなるんだから、芋畑を掘っちゃ駄目だぞ」と、「硬い所を掘れ」と仰ったため、グラウンドの硬い所を一生懸命シャベルと鍬を使って掘りました。

運動場の片隅に浅い穴を掘り、当時、幸か不幸か校舎が木造でめちゃめちゃに壊れていたので、天井板を引っ張り、廊下の羽目板を剥がしてきて、それを薪代わりにして遺体をその上に置き、またその上から校舎の破片を置きました。

やけどに塗ってあげた天ぷら油の残りを振りかけ、新聞紙を丸めて火をつけて、私はこの手で下級生を火葬にしたのです。 油をかけているため、火がゴーッと回ると、遺体が動くのです。熱の刺激で筋肉がどうにかなるのでしょう。

手がピュッと上がったり、足がピュッと上がったりするため、私はびっくり仰天して、「先生まだ生きてたんじゃありませんか、動いてますよ!」と叫びました。

すると先生が、「生きてるんじゃない!」と、「見るな!」と仰ったそうです。「見るな」と言われて横を向こうと思うのですが、体が金縛りになって動かず、ガタガタガタガタと震えがきて横が向けず、目を閉じることもできませんでした。震えながら泣きながら、一部始終を目の前で見てしまいました。

小さい体が担った重労働

当時の中学生は、食べる物もなく、重労働。おまけに夜中でも空襲警報が鳴ると、起きて避難しなければならない寝不足でした。だから本当に痩せっぽちで小さく、今の小学校1年生、2年生の方がよっぽど大きいです。

小さくて細く、痩せっぽちではあったものの、どんなに痩せっぽちであろうと小さかろうと、人一人をその辺で拾ってきたまきざっぽう(木切れ)で、おまけに野天(野外)で火葬にするというのは、そんなに簡単にできるものではありません。

あちこち走り回っては、燃える物を拾っては放り投げ、燃える物を拾っては放り投げして、長い長い時間がかかってやっと骨にすることができました。

逆に、今頃火葬場で火葬にすると、高熱で焼くため、半分ぐらい灰になってしまい、骨格の標本のような遺骨が残ることはまずないのですが、野天でその辺で拾ってきたまきざっぽうで焼いた遺骨は、きれいな骨格の標本のような遺骨が残りました。

泣きながら拾った遺骨 決して忘れられない記憶

それを見た時に初めて涙が出ました。おいおい泣きながら骨を拾いました。すると先生がまた仰いました、「骨を全部拾っても納めるところはないぞ」と。

「先生どうするんですか?」と尋ねると、「喉の所に喉仏という仏様が座っていらっしゃる形の骨がある、その骨と」、なぜだか知りませんが「小指の骨だけにしなさい」と言われました。「あとのご遺骨はどうするんですか?」と尋ねると、「しょうがないな、そこへ埋めろ!」と仰ったため、土をかけて埋めました。

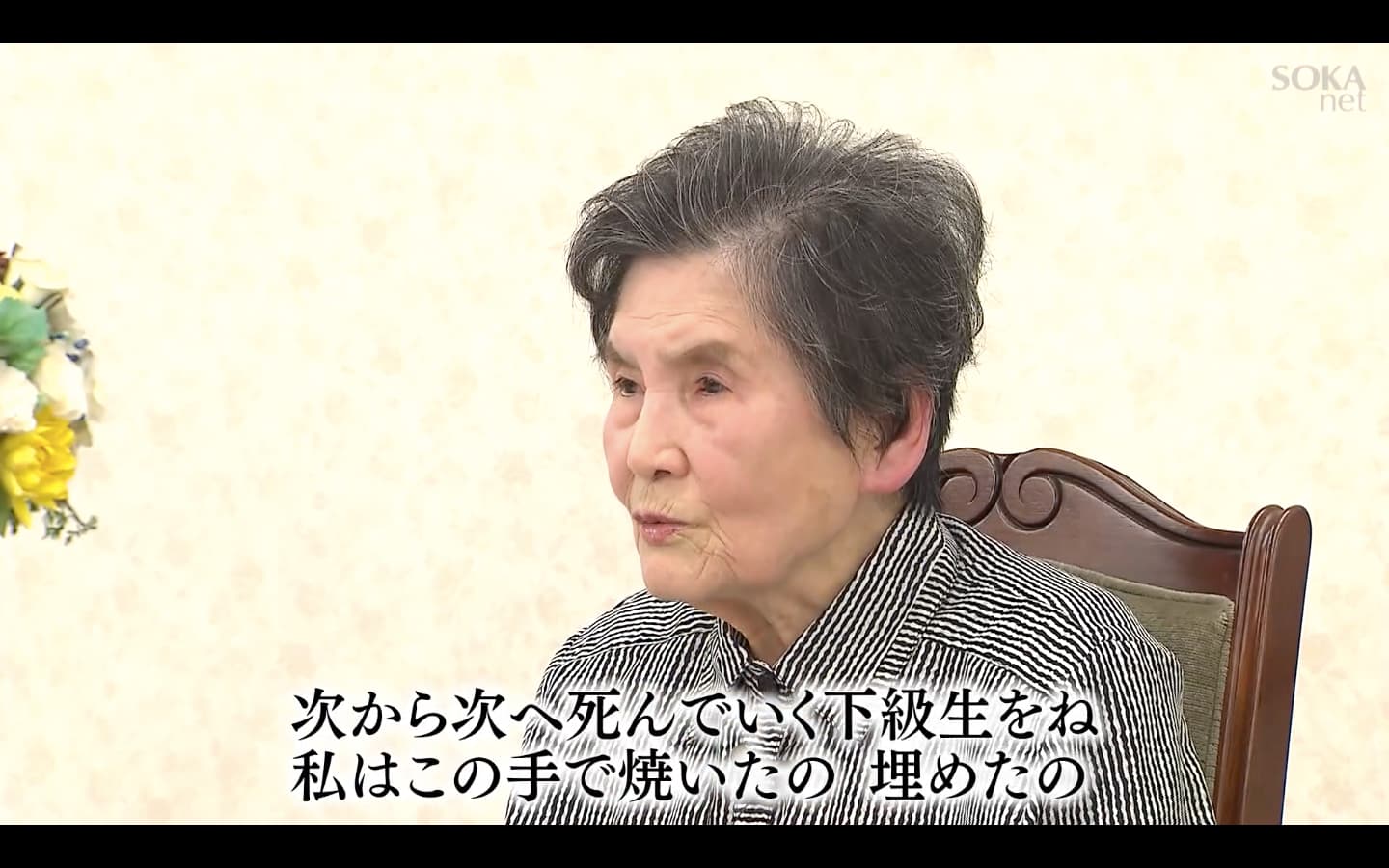

そしてまた誰か死んだら隣を掘り、また隣を掘り、もう学校のグラウンドが人焼き場になっていました。次から次へと死んでいく下級生を、私はこの手で焼いたの。埋めたの。

どこで死んだかも分からない同級生や下級生の子たちのことは、忘れることはないです。忘れたいと思えば思うほど思い出してくる。

だから、「あれは忘れてはいけないことなんだ」ということに、やっと気が付きました。

しかし、こうしてあの時のことを皆の前で話せるようになったのは、80歳を超えてからで、なかなか話すことが長い間できませんでした。

それでもやはり伝えておかないと、あの人たちの死が忘れられてしまい、忘れられたらまた同じことが起きるかもしれないと考えています。

やはりちゃんと勇気を出して話しておかないといけないということに、ようやく気が付いたのはここ10年ほどのことです。

皆さんがそれぞれの立場で平和を守ってほしい

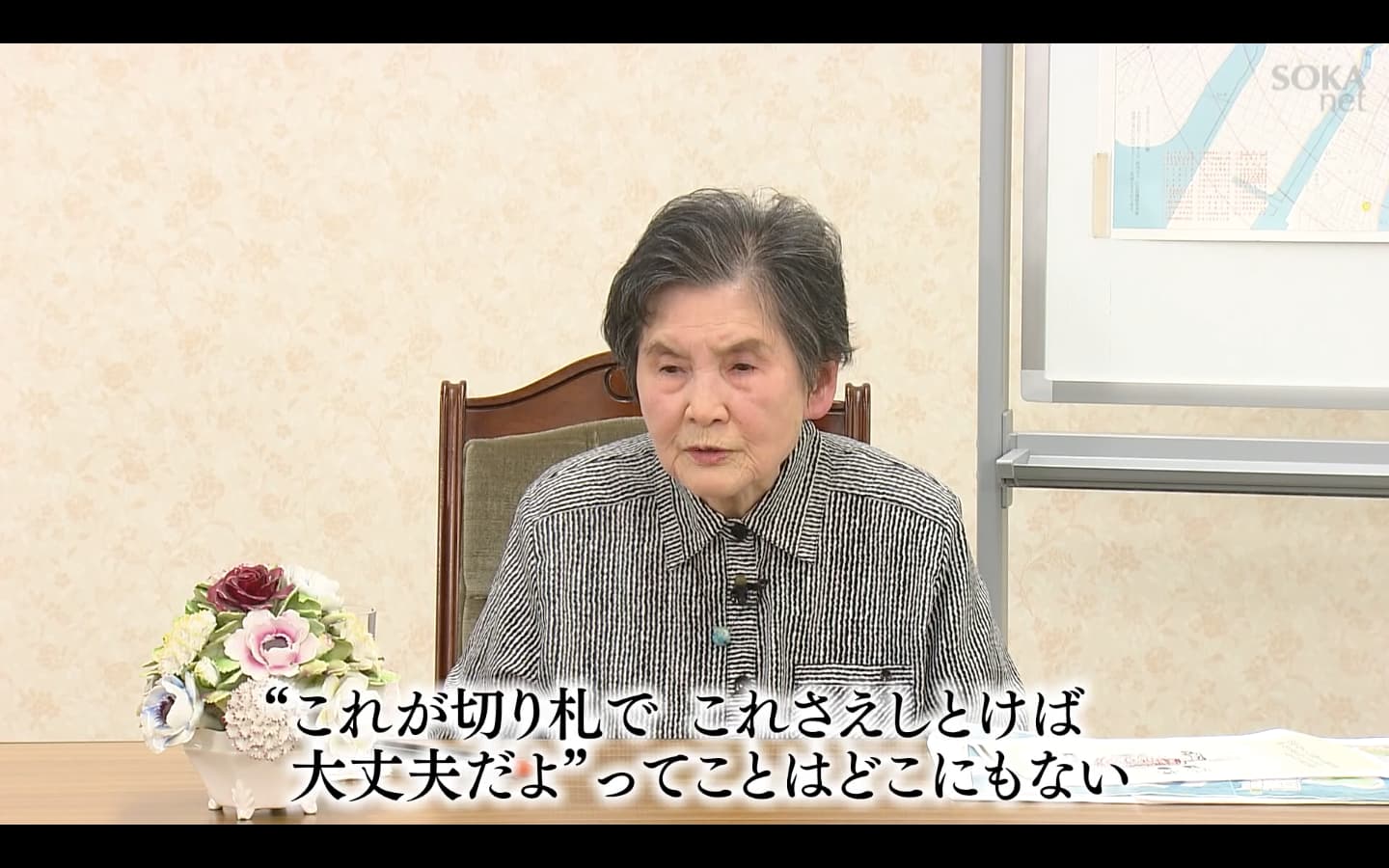

平和というのは、実は本当に危ういもので、少し油断すると飛んで逃げてしまうもので、今だってどこかで戦争があって、人が人を殺している。

だから日本だって、いつそれに巻き込まれるかもしれない。だから、平和を守るということがとても大事なことです。

どうやったら良いのかは、自分たちで考えて見つけて、見つかったらそれを実行するしかないと考えています。「これが切り札で、これさえしておけば大丈夫だよ」ということはどこにもない。

だから、その人それぞれの立場、立ち位置、環境、境遇に合った平和の守り方があると思うので、皆さんにそれを自分たちで見つけて、見つかったらそれを実行し、しっかり守ってほしいと願っています。

そして二度と、広島の子どもたちや若者たち、死んでいったあの人々のような目に遭うことがないように。しっかり平和を守っていってください。それが私の心からのお願いです。 最後に、今日話す機会をいただいて、本当にありがとうございました。

この記事の取り組みは、以下の目標に寄与することを目指しています

![]()

●目標4. 質の高い教育をみんなに

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し生涯学習の機会を促進する

●ターゲット4.7

2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。