2026.01.21

【被爆証言】平和とは何か、今語り伝えたいこと 長崎県・池田松義さん

公開日:

![]()

池田松義さんは当時7歳、城山国民学校2年生でした。爆心地から700メートルで被爆し、自分を除く家族6人全員を次々に亡くしました。幼い池田さんは自ら家族を火葬せざるを得ませんでした。その光景は、今も脳裏から離れることはありません。

戦後の混乱の中、孤児として必死に生き抜いた池田さんは、現在、城山小学校にある平和祈念館の施設長として、体験を語り続けています。平和とは何か、核兵器の恐ろしさとはどれほどのものか──。「ノーモア・ヒロシマ、ナガサキ」の強い思いとともに、核兵器廃絶と世界平和への願いを力強く訴えています。

(本記事は、動画の内容を掲載しています)

被爆者の苦しみと原爆

今年6月に長崎市立城山小学校で行われた長崎平和学講座、講師の池田松義さんは、7歳の時に爆心地から700メートルの地点で被爆しました。

日本に原爆が投下されて80年が経過しようとしております。まず初めに皆さま方は、世界で初めて人類の頭上に核兵器が投下された日と時間と場所をご存じですね?

今、不思議なことに、スラッと答えられる人はもういなくなったんですよ。80年というこの空白の時間は恐ろしい。1945年8月6日8時15分、これは広島原爆です。

広島の原爆はウラン爆弾です。2番目が1945年8月9日11時2分の長崎原爆で、これはプルトニウム爆弾です。

広島と長崎に投下された原子爆弾は、推定で21万人以上の命を奪いました。それだけではなく、生き残った被爆者たちは今もなお苦しんでいるのです。

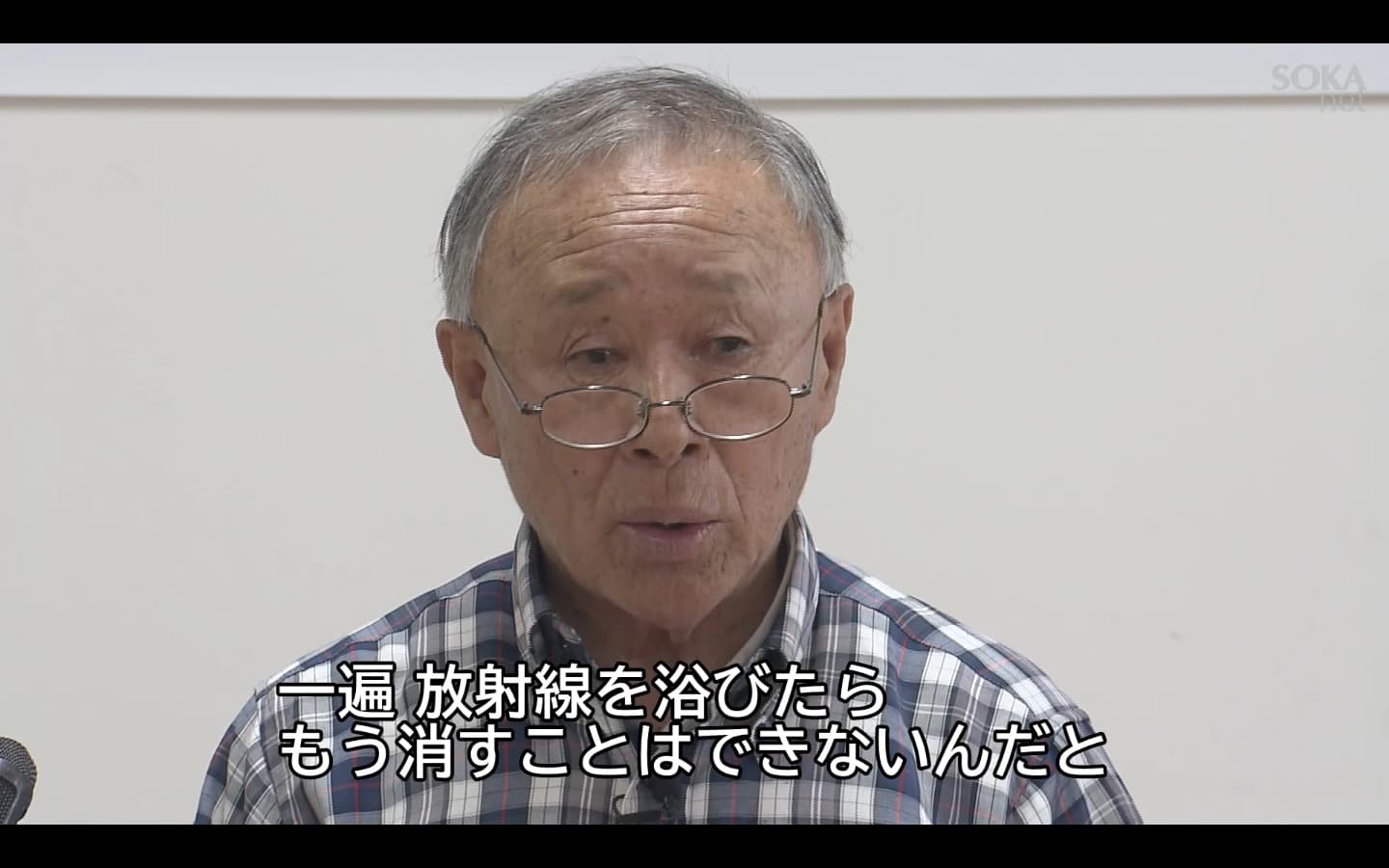

一番心に刻まなければいけないのは、原爆投下後80年経過した今も、放射線の影響にさらされた人たちが、いろんながんを患って、もう死ぬか、明日死ぬか、あさって死ぬか、刻一刻と死が近づいている環境の中で生活しなければならないという、非常に苦しくも悲しい現実が待っているということなんです。

私も長く病気はしなかったんですけど、大腸がんの仲間入りをしました。今、大学病院で治療しているんですけど、非常に厄介です。

やはり自分がなってみないと分からないというふうに思います。これが完全に完治するという約束はどこにもないんです。一遍放射線を浴びると、(除去できる)薬がないので。

死をもって初めて終わりを迎えて、完治という形になるんだ、ということがいえると思います。

失われた日常と故郷 城山小学校と被爆者の現実

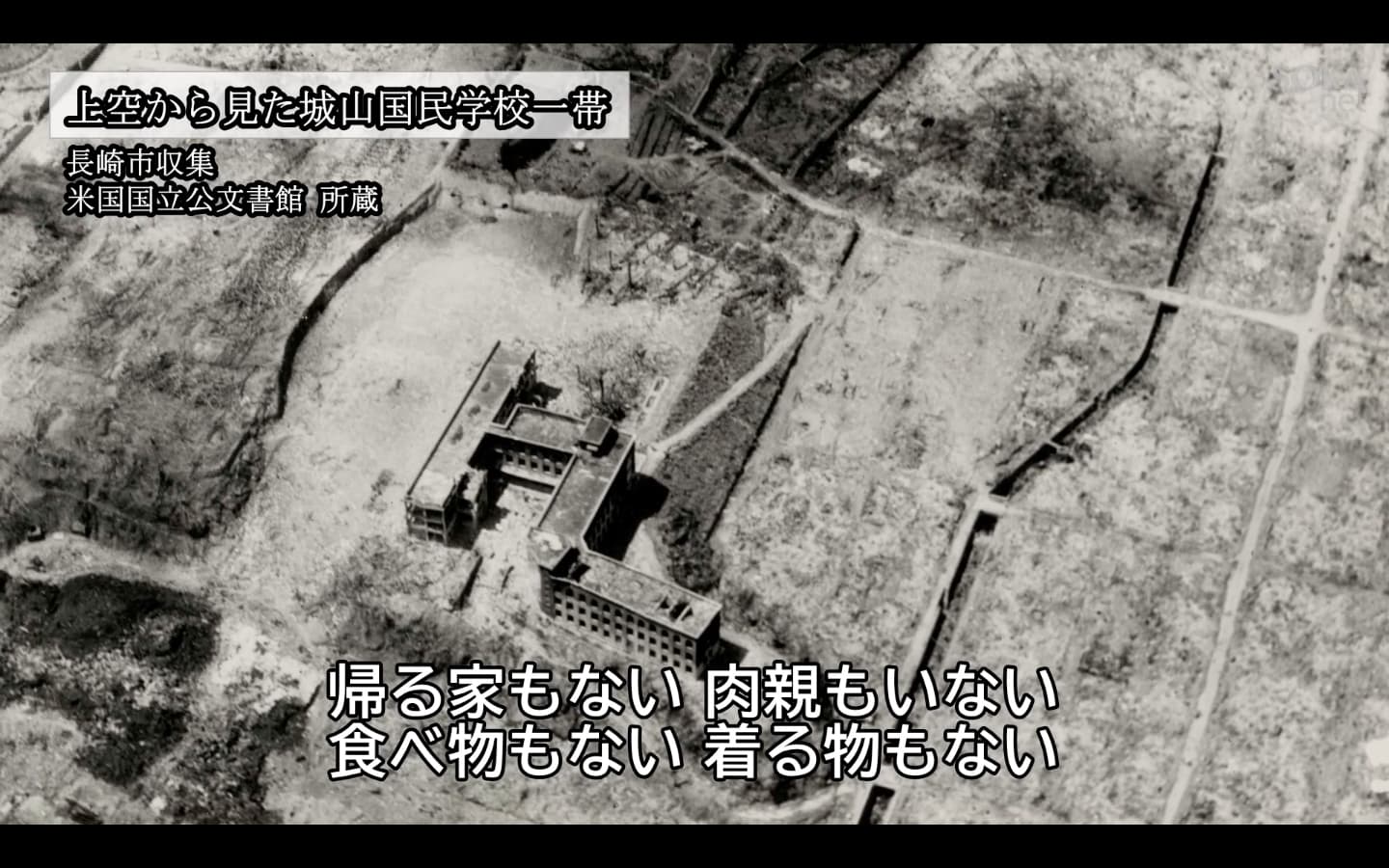

池田さんは現在、母校・城山小学校にある平和祈念館の施設長として、長崎県内はもとより、全国各地の児童・生徒などに平和学習や講話を行っています。池田さんが2年生だった国民学校時代の昭和20年には、およそ1500人の児童が城山国民学校に通っていたと推定されています。

約1500人中、約1400人が(原爆で)自宅で家族と一緒に亡くなりました。約50名が行方不明となり、生き残ったのはわずかに47名なんです。

その47名のうちの私は1人なんです。原爆が落ちた後はもう惨めなものでした。帰る家もない、肉親もいない、食べる物もない、着る物もない、きれいな水も飲めない。

そういう中で生きていかなければならない。これは、その時に生き残った人は全て、年齢に関係なく、全ての人がそういう条件の下に生きていかなければならない。

だから「できない」とか「やれない」って言ったら、もう死ぬだけなんですよ。

一瞬の惨劇 運命を分けた防空壕

原爆落下中心地から約700メートル、農地の中に10軒の民家があり、その中に私たちは暮らしていました。

自宅には曽祖母と両親と私、父の親戚3人の7人で、仲良く暮らしていたんです。厳しい毎日が続く中でも、家族が協力し合って暮らしていたあの日。

私たちの頭上に、永久に忘れることのできない1945年8月9日がやってきました。

その日は朝8時頃にもう空襲警報のサイレンが鳴ったんですが、9時頃にはもう解除になったので。

「今日は朝一番に飛んできたので、もう来ないだろう」と思い、みんなそれぞれがそれぞれの場所に行ったんです。

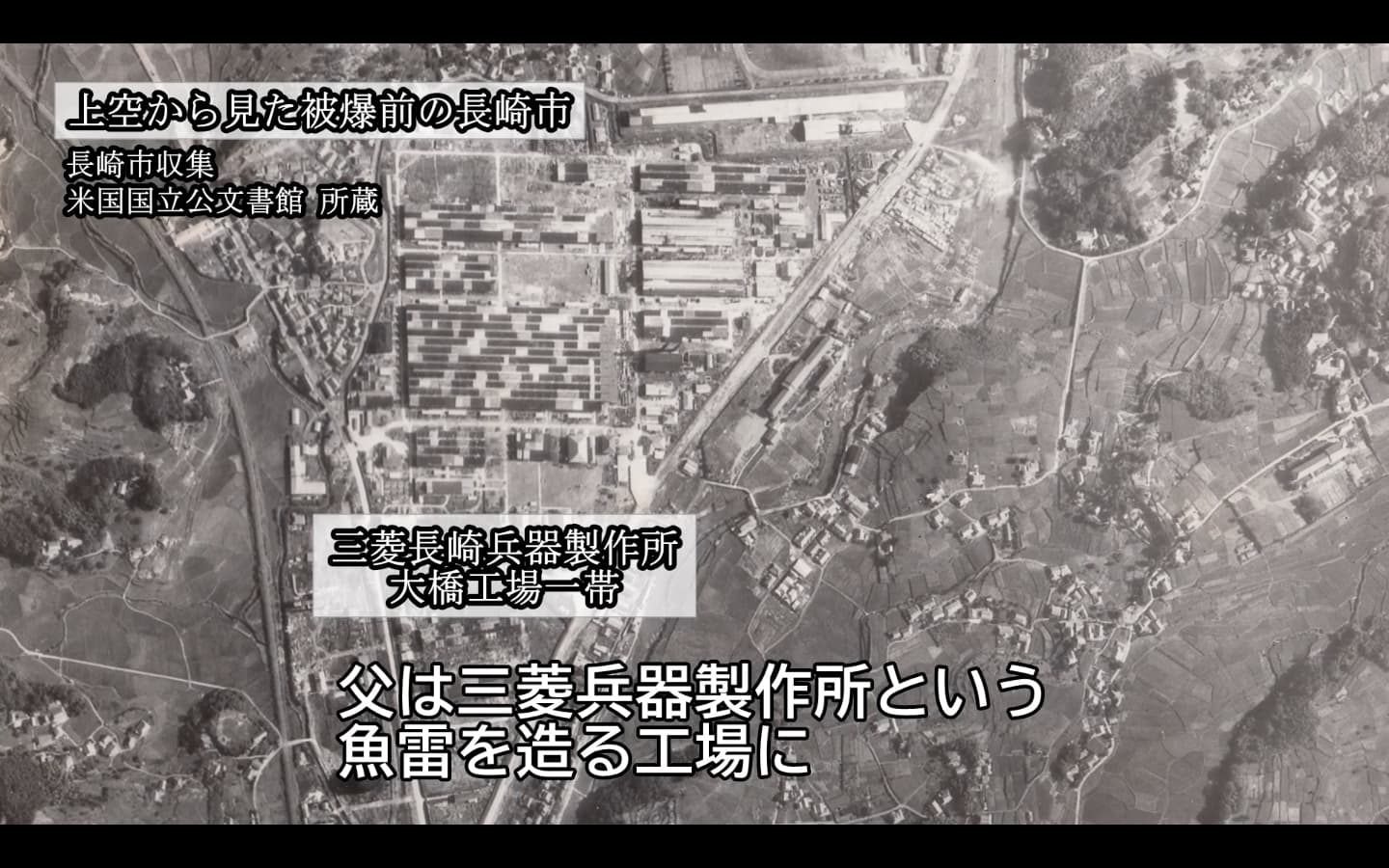

父は三菱兵器製作所という魚雷を造る工場に、魚雷を造りに出かけていきました。

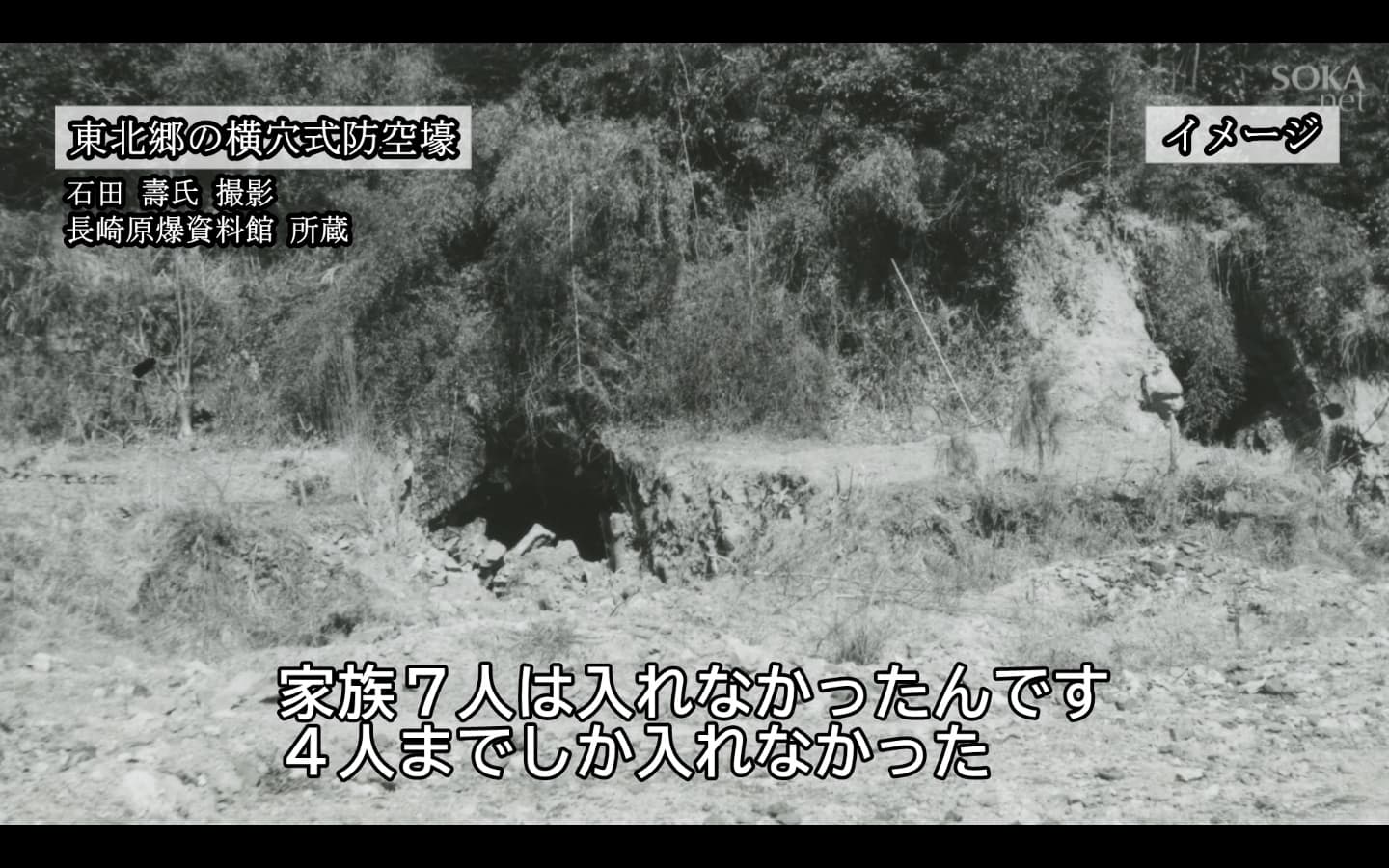

母は自宅の庭で家の仕事を、曽祖母は自宅近くの高台にある畑にイモの草取りに、私はいとこと一緒にいて、うちの防空壕はあったんですけど、家族7人は入れなかったんです。

4人までしか入れなかった。そして奥が浅かったので、ちょうど8月9日の11時頃、鍬を持って18歳になるいとこと一緒に中に入り、一生懸命掘っていたんです。

もしこの防空壕が完成していれば、今日私は皆さんとお会いすることはなかったと思います。たぶん死んでいたと思います。

防空壕が未完成だったということが、 私の命を永らえるもとになったということなんです。

目もくらむような光と衝撃

そして一生懸命、鍬で掘っている時でした。“ブーン”という鈍いエンジンの音が聞こえてきたんです。「ハッ…B29の襲来だ」と。

長崎は原子爆弾が落とされるまで1回の空襲もなかった。長崎大学(当時の長崎師範学校)に爆弾が落とされたくらいで、全部、港や伊王島の方だったんです。

そういう中にあって、いきなり目もくらむような光が走って、それこそ“ドーン”という、今まで体験したことのないようなものすごい衝撃だったんです。

大地がグラグラ揺れて、防空壕の天井が抜けるような、そういう衝撃だった。その後はもう“ガーッ”という、今まで聞いたこともないようなものすごい地鳴りとともに、息ができなくなるような空気が吹きつけてきたんです。

それで防空壕の地面に顔を伏せてやり過ごした。それが半時間ぐらいしたら落ち着いたんです。外に出たら今度は、周囲全部にもう火が移って燃えていて、とてもじゃないけど外に出て歩けるような状態ではないんです。

そして防空壕の中にいてしばらくすると、「助けて-助けて-」と助けを求める声が聞こえてきたんです。

私は「なんだろう?」と思ったが、いとこはすぐに分かったんです。防空壕のすぐ横がいとこの家で、そのいとこのうちには年を取ったお父さんとお母さんがいて、爆風で家が壊れたために助けを求めていたんです。

いとこはそれがすぐに分かったので防空壕を出ていこうとしました。その時私に言ったのは、「どんなことがあっても絶対に防空壕から出るな」と。

父との再会、そして永遠の別れ 水を求める声と最期の言葉

あまりの恐怖に、いとこの言ったことを忠実に守って、その後5時間くらい防空壕の中でじっと身を潜めていた。

「松義-、松義、松義はおらんか!」と、防空壕の中にいたら私を呼ぶ声が聞こえるんです。「あっ、僕を誰かが呼んでいる」と思っていると、まだ呼ぶんです。

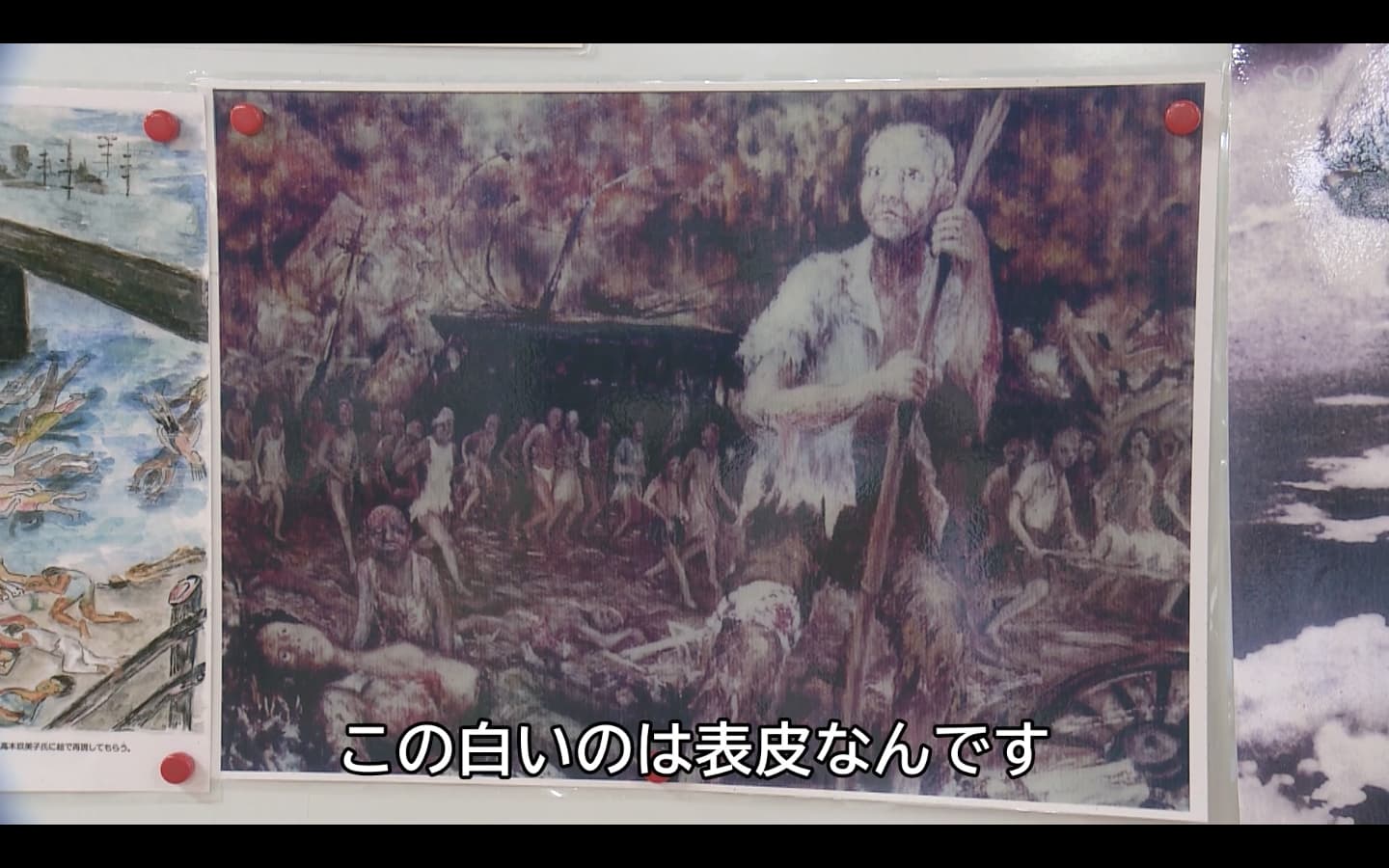

あまりにも呼ぶものですから、防空壕の入り口に行ってそこを見ると、そこにはこんなふうな人がいる。この白いのは表皮なんです。

熱線で皮膚が溶け、流れてぶら下がって、このような人がそこに立っていたんです。私はもうびっくりしたので防空壕の中に戻ろうとしたら、その気持ちの悪い人が、 「あー、松義、お前は無事だったか!」と言うと、ヨロヨロしながら歩いてきて私をしっかりと抱きしめてくれたんです。

その時に初めてその人が、朝、兵器製作所に魚雷を造りに行っていた父だということが分かったんです。うれしかったんでしょう。

「良かった、良かった」と言って涙を流して、一息つくとやっぱり父も「水が欲しい」と。原爆被害者は「助けて-」ではなく、異口同音に言ったのは“水”だったんです。

何千度という熱線を体に浴びたので、体内の水分が蒸発してしまう。だから「水をくれ、水をくれ」と。

その頃は防火用水といって、どこの家もコンクリートで造ったタンクを準備し、その中にいつもいっぱいの水をためておく。

その水をくんであげると、父はその水を一気に“ガーッ”と飲むと、「天皇陛下万歳!」と言ったのが父の最期の言葉だったんです。そして“パタッ”と倒れたのが父の最期の姿でした。

連鎖する悲劇 曽祖母、そして母の死と火葬

父が家に帰り着いて私たちのそばで亡くなった後、自宅近くのイモ畑に草取りに出かけたまままだ戻らぬ曽祖母のことを、生き残った親戚の人たちが心配し、壊れた家から雨戸を探し出し、畑に向かいました。

曽祖母がいた畑は高台にあり、熱線と爆風と放射線が吹き荒れる中で、高温を全身に浴びた曽祖母は、皮膚がボロボロに焼けて垂れ下がり、大変な重傷で、雨戸に乗せられて帰ってきました。

早く救護所に連れていきたかったんですけど、私たちのいる所以外は猛火に包まれ、ものすごい勢いで燃えているんです。

「火力が収まるのを待って、明日の朝になったら、少しは火が小さくなるだろう」ということで待ったんですけど、火は小さくなるどころかますますひどくなって、一歩も動けなくなった。

その中でとうとう曽祖母は命が絶えてしまいました。亡くなった父と曽祖母を母と2人で、この時はまだ母は意外と元気だったため、それで荼毘に付しました。

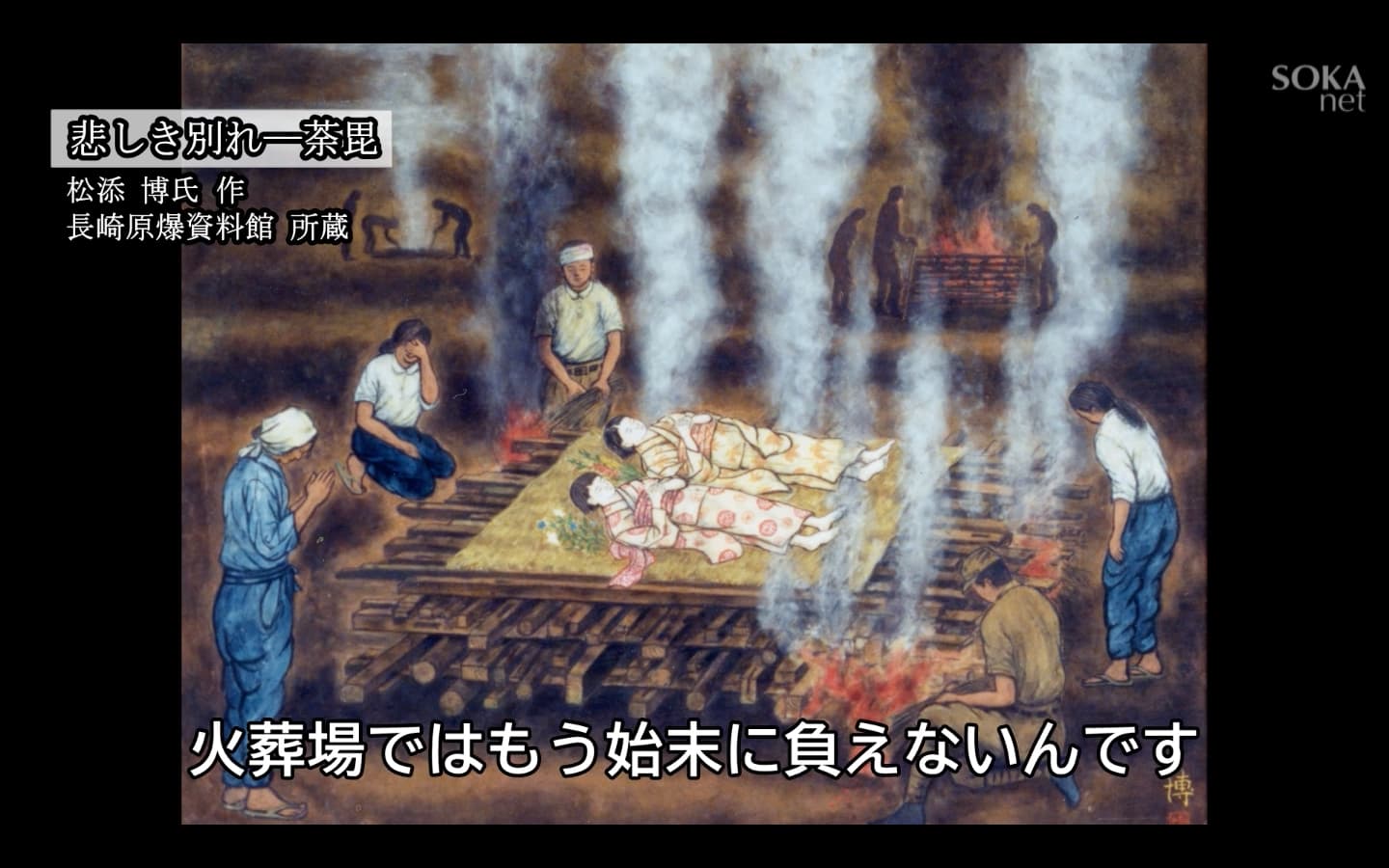

火葬場はあったんですけど、7万とも8万ともいう人が亡くなっているので、火葬場ではもう始末に負えないんです。だから近くで亡くなった人は、壊れた家から材料を持ってきて積み上げ、そして荼毘に付したという。

8月13日くらいになると、 朝起きて9時ぐらいになると、煙が一本“スーッ”と上がるんです。「何の煙だろう?」と思っておじさんに聞いてみると、「あれは原爆で死んだ人を焼く煙だ」と。

8月25日に最愛の母が亡くなって、いよいよ私も荼毘に付さなければいけない。わずか7歳の子どもが、生と死の真実の姿をその時に見たんです。

その時が一番もうなんとも言葉が出なかったです。「どうして人が死んだら火で焼かなきゃいけないんだろう」と、その論理が分からなかったんです。

長崎に原爆が投下され2週間が過ぎた頃から、なんとなく母の様子が変わり始め、少しずつ元気がなくなり、ついに寝込んでしまいました。

母は自宅のすぐ横の庭にいたんです。家の仕事をしていたんです。しかし(原爆投下時には)外にいたのに、あまりケガをしていなかったんです。眉間に少し傷があったぐらいで。

そして8月25日の昼頃、母は私を呼んで次のように言いました。「これからはおじさんやおばさんの言うことをよく聞くのですよ」「病気やケガをしないように気を付けるのですよ」。そこまで言うと、静かに眠るように死んでいったということなんです。

母の死はあまりにも突然だったため、どうしても信じ難く、大きな悲しみと大きな不安を感じ、亡くなった母の胸に顔をうずめて大声で泣きました。

8月26日、亡くなった母を火葬するため、親戚が準備してくれた角材の上に母を乗せ、そばにいたおじさんから生き残った私に火を付けるよう言われ、マッチで火を付けると燃え上がる炎が母の全身を包み込み、やがて白骨へと変わっていく様子をただ“ジーッ”と見つめ、泣くこともできませんでした。

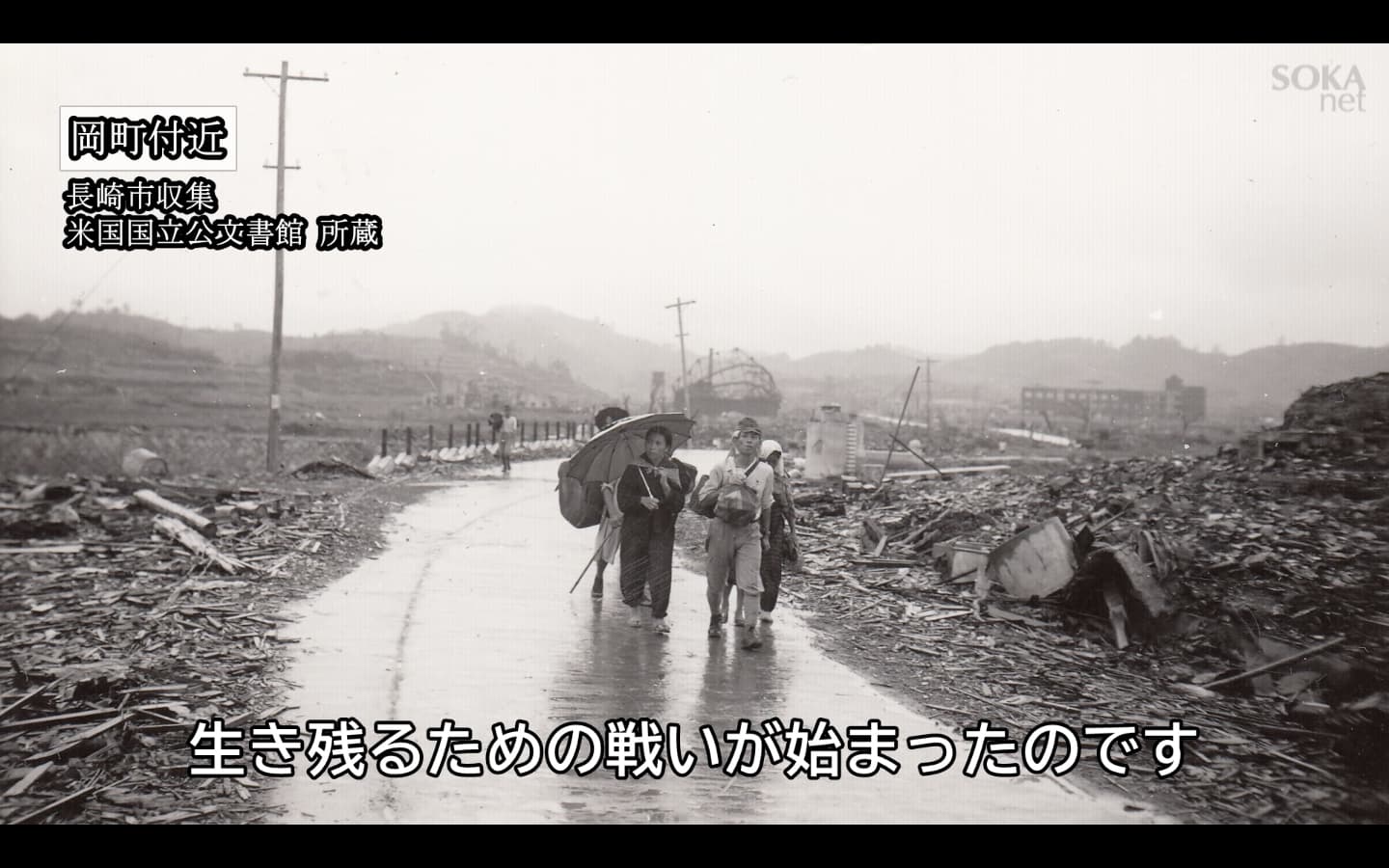

原爆孤児として ゼロからの生存への戦い

父も曽祖母も亡くなり、今、母も亡くなり火で焼かれて白骨となりました。私だけが生き残り、独りぼっちとなり、帰る家もなく、食べる物や寝る所、学校はどうなるんだろうか、病気した時や困った時の助けはあるんだろうか。

そんな不安が大きく、最愛の母の死を悲しむことはできなかったのです。こうして私は肉親の全てを亡くし、天涯孤独となり、親なし子、原爆孤児と呼ばれるようになりました。

そこからの暮らしは、大人も子どもも、生き残った全ての人たちの生き残るための戦いが始まったのです。 体も心もボロボロになった上に、家も食べ物もお金も仕事も家族もない。全てはゼロからの出発です。

「真の平和」とは 身近な幸せの尊さ

皆さんは「平和とはどういうものか」ということをお考えになったことはあられますか?平和とは次元が高く、自分たちの手の届かないところにあるものじゃないんです。

いつも身近にある。帰る家があって、そこに両親がいて、食べ物もあって、きれいな水も飲めて、あったかい布団もあって、学校にも行ける、友達とも遊べる。

それが私は真の平和じゃないかなと思います。今、皆さんは全ての流れで恵まれた幸せな毎日があると思います。

それでは、世界中の国々の子どもたちは、あなたたちのように恵まれた生活をしているでしょうか?答えはNOです。

子どもたちの中には、食べ物がないために亡くなり、悪い水を飲んで亡くなっているともいわれる。これは原爆投下後のことじゃない。今現在の社会でもこういうことが起こっているんです。

そのことも決して忘れないようにしてほしいと思います。そして、物を大切にし、空気や水を汚さないようにして、自然の中の全てに感謝の心を持つことが大切だと思います。

そうして身に付けた大切な心で、相手のことを思うことこそ一番尊いことであり、人と人との争いがなくなることになると私は信じています。

核兵器なき世界へ 切なる願い

今、世界には長崎原爆の数百倍(以上)の威力を持つ核兵器が1万発以上あるといわれております。もしこれが使われたら、地球の破壊と生物の滅亡は避けられない事実です。

私たち一人一人が核兵器に対して関心を持って、 核兵器廃絶に向けた取り組みをしていくべきです。核兵器と人類は共存できないこと。核兵器は人類史上最悪の毒物であって、これに対する解毒剤はない。

一遍放射線を浴びたらもう消すことはできないんだと、あるのは自分の命が終わるのを待つだけだということを決して忘れないようにしてほしいと思います。だから決して核兵器は使ってはいけない。

「核と人類は共存できないんだ」ということを肝に銘じ、広島と長崎に原爆が投下された日時を、決して忘れることなく原爆の話もしていただきたいというふうに思います。

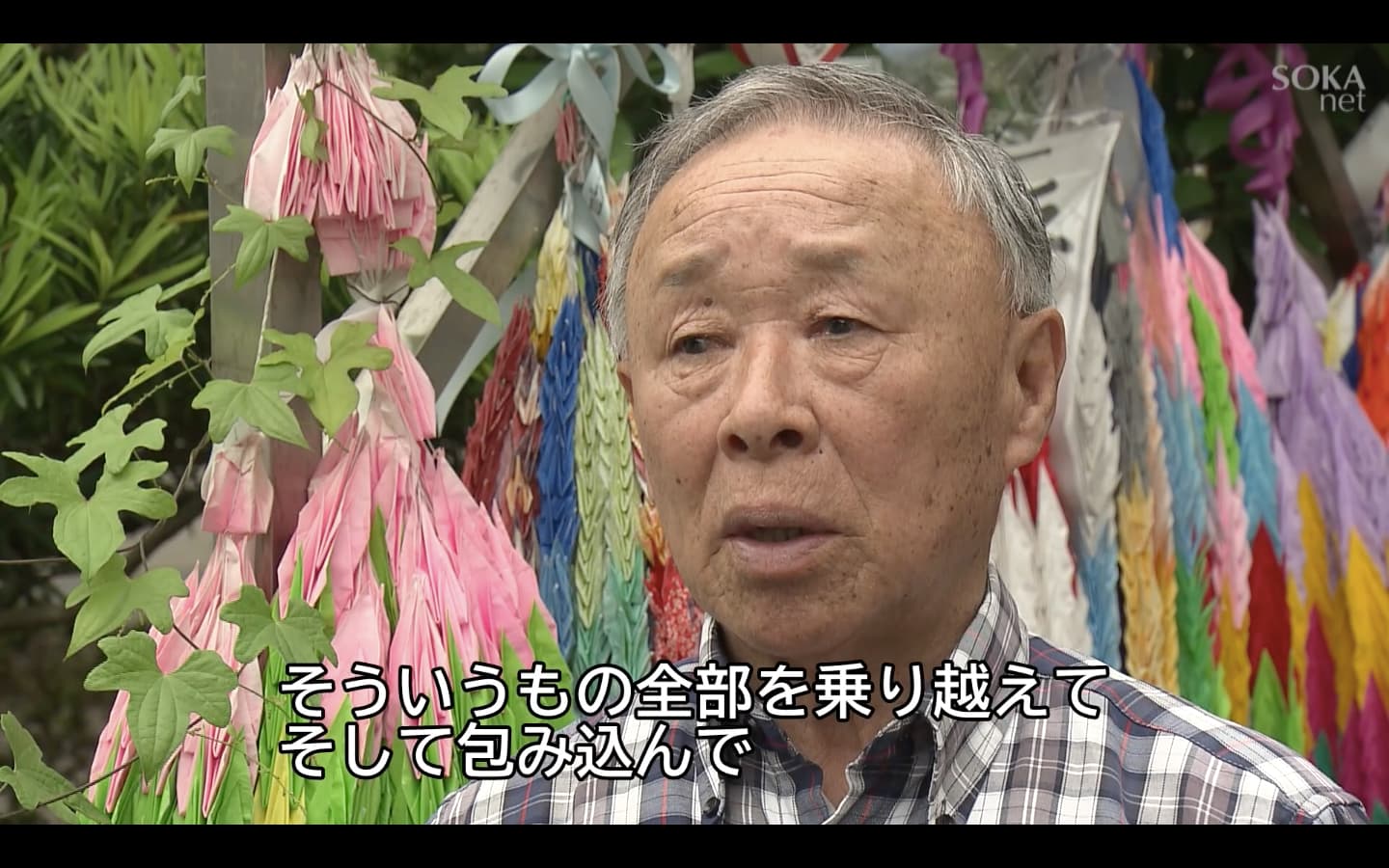

人と争ったり、けんかして憎しみあっても、憎しみからは何も生まれません。これから世界の平和を築いていこうとする時、悲しみや憎しみ、怒りだけでは真の平和を築くことはできません。このことを知ることが大切です。

「ノーモア」は、敵・味方を超えた人類の未来に対する希望の呼びかけ

日本が真珠湾を攻撃した時、真珠湾にいたアメリカ兵は「リメンバー(Remember)」という言葉をうたいました。これは“報復”なんです。

“広島・長崎を繰り返すな”の「ノーモア(No more)」は、敵・味方を超えた人類の未来に対する希望の呼びかけです。だから「ノーモア(No more)」は世界の合言葉になったというふうにいわれております。

今はもう非常に、相手のことを思うとか、思いやりの気持ちが薄れてしまっています。「自分さえ良ければいい」「楽してリッチな生活をしたい」という、そのためにはやはり努力して、そういうことをできるようにしないといけないのに。

その努力の方を全部省いてしまって、ただもう目に見えたそういうものだけを求めているという人間らしい生き方をしていないんじゃないかと私は思いますけど。

「決して楽なことばかりじゃ生きていけないよ」と。やっぱりつらいこと、悲しいこと、苦しいこと、そういうもの全部を乗り越えて、そして包み込んで、そして協力し合って、そうやって生きていかないといけないというふうに思います。

苦労して、つらいこと、悲しいことを乗り越えていく時に、生きる喜びが出てくるんです。

この記事の取り組みは、以下の目標に寄与することを目指しています

![]()

●目標4. 質の高い教育をみんなに

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し生涯学習の機会を促進する

●ターゲット4.7

2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。