2026.02.05

「人権文化」「ジェンダー平等」を促進

「人権教育」の重要性

第2次世界大戦の経験から、人類は、人権が全ての人々の平和な生活に欠かせない条件であることを学びました。人権教育とは、人権に対する人々の理解を深め、それを尊重する態度を養うことです。人権に対する理解を深めることは、自身の人権の大切さを認識すると共に、他者の人権を守る必要性を認識することに繋がります。また、人権侵害を未然に防ぐことにもつながります。人権教育の目標は、世界に「人権文化」を開花させることです。

「一人の変革」を通じた「人権文化」の構築へ

SGI(創価学会インタナショナル)は、池田大作先生の提言を踏まえ、長年に渡り、人権教育の普及に力を入れてきました。一人の変革が、社会を変え、やがては世界を変えていく―。この考え方を基調に、SGIは、人権意識の啓発を通じ、「人権文化」が花開き、一人一人が自他共に幸福に生きることのできる社会を建設する担い手となるよう、国連での活動やノンフォーマル教育に取り組んでいます。

国連の「人権教育」の取り組み

国連は発足と同時に、すべての人の人権擁護に向けた活動を開始しました。そして、3年後の1948年12月10日、第3回国連総会で「世界人権宣言」が採択されました。この宣言の中身を保障し、「人権の世紀」を実現するために、国連を中心に様々な取り組みが進められています。

- 1948年12月10日

- 「世界人権宣言」が採択

- 1995年-2004年

- 「人権教育のための国連の10年」

- 2001年8月

- 反人種主義・差別撤廃世界会議(南アフリカ・ダーバン)が開催

- 2011年12月

- 「人権教育および研修に関する国連宣言」

- 2005年-現在

- 「人権教育のための世界プログラム」

近年の主な取り組み

- ▼ 目次

- 国連における政策形成レベルでの貢献

- 世界人権デーにユースフォーラムを開催

- 「変革の一歩——人権教育の力」展を国際巡回

- 「人権教育ウェブサイト」の多言語化

- 映画「尊厳への道——人権教育の力」の制作

- 「わたしたちの権利」日本語版出版

- 国連主催 宗教間シンポジウムを後援

- 国連女性の地位委員会での討議に参画

- 映像「チェンジメーカー:若き人権教育者のストーリー」の制作

- 「勇気の証言——ホロコースト展」を支援

- 女性平和委員会がオンラインアンケート 「子どもの権利条約」を啓発

- 「子どもの権利条約」に関するNGOレポート作成に参加

国連における政策形成レベルでの貢献

国連人権理事会では、SGIも所属する「人権教育学習NGO作業部会」が共同声明を提出してきました。

2024年9月、スイス・ジュネーブの国連欧州本部で開催された国連人権理事会第57会期で、SGIも所属する「人権教育学習NGO作業部会」が共同声明を提出し、議場でSGIの代表が声明を発表しました。声明では、「人権教育のための世界プログラム」第5段階(2025~2029)が採択されたことを歓迎するとともに、各国が適切な資源を投入し、報告メカニズムの確立を含む行動計画を策定し、国内で遅滞なく実施することを求めました。

2024年9月、スイス・ジュネーブの国連欧州本部で開催された国連人権理事会第57会期で、SGIも所属する「人権教育学習NGO作業部会」が共同声明を提出し、議場でSGIの代表が声明を発表しました。声明では、「人権教育のための世界プログラム」第5段階(2025~2029)が採択されたことを歓迎するとともに、各国が適切な資源を投入し、報告メカニズムの確立を含む行動計画を策定し、国内で遅滞なく実施することを求めました。

世界人権デーにユースフォーラムを開催

12月10日「世界人権デー」を記念し、公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本と創価学会平和委員会が、第7回ユースフォーラムを東京で共同主催しました(後援:国連広報センター、協力:国連人権高等弁務官事務所(OHCHR))。

基調講演では、公益財団法人ジョイセフ(JOICFP)の草野洋美氏が、約8年ぶりに行われたCEDAW(女性差別撤廃委員会)の対日審査を踏まえ、日本の中絶法や包括的性教育の課題について言及しました。

オンラインで参加した国連人権高等弁務官事務所のバイバビ・シャルマ・パタク氏は2025年から開始となる「人権教育のための世界プログラム」第5段階を紹介し、若者の主体的な行動の重要性を強調しました。

パネル討論では、LGBT法連合会の西山朗氏が、性的少数者の法的保護とSNS上の差別的言動の影響について言及。国連広報センターの根本かおる氏は、女性の権利の国際基準に基づく保障の重要性を強調しました。

基調講演では、公益財団法人ジョイセフ(JOICFP)の草野洋美氏が、約8年ぶりに行われたCEDAW(女性差別撤廃委員会)の対日審査を踏まえ、日本の中絶法や包括的性教育の課題について言及しました。

オンラインで参加した国連人権高等弁務官事務所のバイバビ・シャルマ・パタク氏は2025年から開始となる「人権教育のための世界プログラム」第5段階を紹介し、若者の主体的な行動の重要性を強調しました。

パネル討論では、LGBT法連合会の西山朗氏が、性的少数者の法的保護とSNS上の差別的言動の影響について言及。国連広報センターの根本かおる氏は、女性の権利の国際基準に基づく保障の重要性を強調しました。

「変革の一歩——人権教育の力」展を国際巡回

この展示は、2017年3月に、SGI、国際ネットワーク「人権教育2020」、ジュネーブの「人権教育学習NGO作業部会」、人権教育の促進に取り組む「人権教育と研修に関する8ヵ国プラットフォーム」が共同で制作しました。

「人権教育とは何か」から始まり、人権教育の実践を通して地域や生活の上で変革につながった5つの事例を紹介。2020年1月には、スイス・ジュネーブの国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)で、同展が開催されました。

「人権教育とは何か」から始まり、人権教育の実践を通して地域や生活の上で変革につながった5つの事例を紹介。2020年1月には、スイス・ジュネーブの国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)で、同展が開催されました。

ダウンロード(PDF)はこちら

https://www.power-humanrights-education.org/exhibition/

「人権教育ウェブサイト」の多言語化

国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)協賛のもと、SGI、国際ネットワーク「人権教育2020」、ジュネーブの「人権教育学習NGO作業部会」、人権教育の促進に取り組む「人権教育と研修に関する8ヵ国プラットフォーム」が共同で制作し、2018年12月に英語版が開設しました。2020年には、新たにフランス語、スペイン語、アラビア語の各言語版のページが完成しました。

また、OHCHRの特設サイトでは、同ウェブサイトの多言語化と、教育現場での活用事例が掲載されました。同ウェブサイトは、展示「変革の一歩——人権教育の力」の内容をより広く共有できるよう、人権教育促進のためのオンラインツールとして制作されたもので、「尊厳への道」や「チェンジメーカー:若き人権教育者のストーリー」の映像が視聴できます。

人権教育ウェブサイト

また、OHCHRの特設サイトでは、同ウェブサイトの多言語化と、教育現場での活用事例が掲載されました。同ウェブサイトは、展示「変革の一歩——人権教育の力」の内容をより広く共有できるよう、人権教育促進のためのオンラインツールとして制作されたもので、「尊厳への道」や「チェンジメーカー:若き人権教育者のストーリー」の映像が視聴できます。

人権教育ウェブサイト

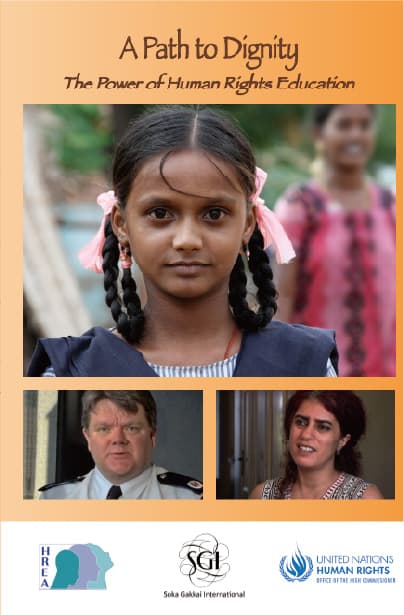

映画「尊厳への道——人権教育の力」の制作

SGI、人権教育アソシエイツ(HREA)、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)が共同制作し、2012年9月に国連欧州本部で初公開されました。

この映画は、「人権文化」の建設に積極的な役割が期待される「人権教育」に関する人々の認識を高めるとともに、「人権教育および研修に関する国連宣言」を普及することを目的として制作されたもの。3つのケーススタディを紹介しつつ、人権教育には、人々の意識と生き方を変え、社会を変えるために必要な行動を促す力があることを示しています。

7言語(アラビア語、中国語、英語、フランス語、日本語、ロシア語、スペイン語)で視聴可。

この映画は、「人権文化」の建設に積極的な役割が期待される「人権教育」に関する人々の認識を高めるとともに、「人権教育および研修に関する国連宣言」を普及することを目的として制作されたもの。3つのケーススタディを紹介しつつ、人権教育には、人々の意識と生き方を変え、社会を変えるために必要な行動を促す力があることを示しています。

7言語(アラビア語、中国語、英語、フランス語、日本語、ロシア語、スペイン語)で視聴可。

映画「尊厳への道——人権教育の力」

28:13

「わたしたちの権利」日本語版出版

2021年7月、スロベニア共和国政府が推進する人権教育プロジェクト「わたしたちの権利」の教材の日本語版が、同国外務省と創価学会平和委員会の共同制作で完成しました。同プロジェクトは、人権を重要政策課題に掲げるスロベニアが主導して、国際機関や専門家らと共に立ち上げた国際的なプロジェクト。これまで欧州をはじめ、アジア、中東、中南米、アフリカの26カ国の学校等で活用され、30万人の子どもたちが学んできました。今回の日本語版で24言語目となります。創価学会平和委員会が制作し、筑波大学の福田弘名誉教授が監修を務めました。

また、創価学会平和委員会として、教材の内容を詳しく紹介する短編動画を制作。スロベニア外務省の公式YouTubeチャンネルに掲載されました。

また、創価学会平和委員会として、教材の内容を詳しく紹介する短編動画を制作。スロベニア外務省の公式YouTubeチャンネルに掲載されました。

国連主催 宗教間シンポジウムを後援

「国際問題における宗教及び信仰を基盤とする団体(FBO)の役割」をテーマにしたシンポジウムは、2015年から国連の「宗教と開発に関する機関間協力タスクフォース」とキリスト系団体が共同で開催しており、SGIは仏教系団体を代表して毎年これに加わり共催しています。これまで、人間の安全保障をテーマとしたセッションで、創価大学のフィスカーネルセン・アネメッテ准教授が登壇し、創価学会の仏教実践と社会変革の関係性や、池田先生の平和に向けた提言を紹介するなど、積極的に議論に貢献しています。

国連女性の地位委員会での討議に参画

2024年3月11日から22日、ニューヨークで第68回国連女性の地位委員会(CSW68)が開催され、ジェンダーの視点からの貧困撲滅などを巡り議論が行われました。

SGIは「貧困克服:教育を通じた若い女性のリーダーシップ」と題するイベントを主催。人権教育が、若い女性のエンパワーメントと貧困削減にどのように貢献するかを、研究や実例を交えて紹介しました。

また、SGIは「女性と平和のための1325号決議に基づく資金調達」に関するイベントも共催し、軍事費から女性のエンパワーメントへ資金を再配分する重要性について議論しました。

SGIは「貧困克服:教育を通じた若い女性のリーダーシップ」と題するイベントを主催。人権教育が、若い女性のエンパワーメントと貧困削減にどのように貢献するかを、研究や実例を交えて紹介しました。

また、SGIは「女性と平和のための1325号決議に基づく資金調達」に関するイベントも共催し、軍事費から女性のエンパワーメントへ資金を再配分する重要性について議論しました。

映像「チェンジメーカー:若き人権教育者のストーリー」の制作

SGI、アムネスティ・インターナショナル、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)が共同制作し、2023年12月に国連欧州本部で初公開されました。

この映像は、国連が主導する人権教育のための世界プログラム第4段階の焦点である若者への意識啓発を目的として制作されたもの。モロッコ、サモア、南アフリカ、セルビア、メキシコ、キルギス共和国、日本の各地で、人種差別、ジェンダー平等、子どもの権利、性的マイノリティの権利、性教育、障害者の権利など、様々な人権課題に取り組む7人の若手人権教育者のストーリーを収めています。

この映像は、国連が主導する人権教育のための世界プログラム第4段階の焦点である若者への意識啓発を目的として制作されたもの。モロッコ、サモア、南アフリカ、セルビア、メキシコ、キルギス共和国、日本の各地で、人種差別、ジェンダー平等、子どもの権利、性的マイノリティの権利、性教育、障害者の権利など、様々な人権課題に取り組む7人の若手人権教育者のストーリーを収めています。

視聴はこちらから

https://www.youtube.com/watch?v=UiMyE1jfxSI

「勇気の証言——ホロコースト展」を支援

平和委員会は、2015年10月より、ホロコーストの歴史を通じて人権に関する意識啓発を行う展示「勇気の証言ホロコースト展——アンネ・フランクと杉原千畝の選択」の日本国内の巡回展の開催を支援。参加者累計は22万人を超えました。(主催:同展実行委員会、共催:創価大学、サイモン・ウィーゼンタール・センター、協力:創価学会平和委員会)

2022年1月には、同展示の内容をウェブ上で鑑賞できるサイトが、創価大学のホームページ上に新たに開設されました。

「勇気の証言ホロコースト展——アンネ・フランクと杉原千畝の選択」

また、同展の巡回展に関連して、NPO「杉原千畝命のビザ」の杉原美智顧問による講演会(『「命こそ大切」の心を未来へ——杉原千畝の生涯に学ぶ』)を、各地で開催してきました。

2022年1月には、同展示の内容をウェブ上で鑑賞できるサイトが、創価大学のホームページ上に新たに開設されました。

「勇気の証言ホロコースト展——アンネ・フランクと杉原千畝の選択」

また、同展の巡回展に関連して、NPO「杉原千畝命のビザ」の杉原美智顧問による講演会(『「命こそ大切」の心を未来へ——杉原千畝の生涯に学ぶ』)を、各地で開催してきました。

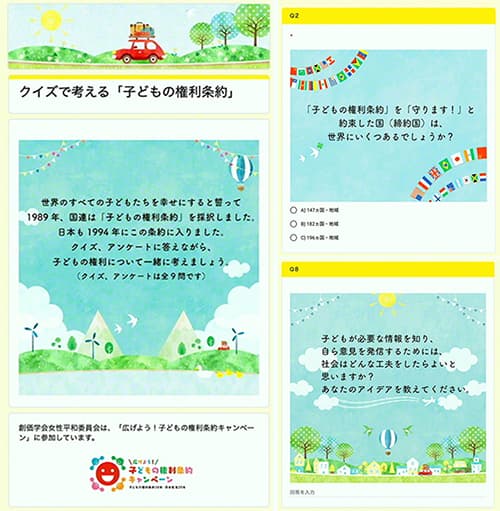

女性平和委員会がオンラインアンケート

「子どもの権利条約」を啓発

女性平和委員会が、子どもの権利に関する意識啓発の一環として、中高生世代の子どもを対象にしたオンラインアンケート「クイズで考える『子どもの権利条約』」を推進。

2022年に実施したアンケートは、1989年、国連が採択した「子どもの権利条約」の精神を社会に根付かせるとともに、同条約が一般原則として保障する「意見表明の権利」を中心に、子どもの現状を知り、率直な声を聞くことを目的としています。

中高生世代である12~17歳を対象に、2022年2月から8月末まで実施し、2575人から回答を得ました。

集計結果によると、およそ4人に1人が家や学校などで「意見を聞いてもらえない」と感じることがあると回答。子どもが必要な情報を知り、意見を発信するために、社会に必要な工夫についての設問では、SNSの活用や政策決定への参画、デジタル格差の是正など多様な意見が見られました。また、若者の間で関心が高まる気候変動問題を巡っては、約6割が何か行動している、または、したいと考えているとの結果が出ました。

「クイズで考える『子どもの権利条約』」結果報告動画はこちら

2022年に実施したアンケートは、1989年、国連が採択した「子どもの権利条約」の精神を社会に根付かせるとともに、同条約が一般原則として保障する「意見表明の権利」を中心に、子どもの現状を知り、率直な声を聞くことを目的としています。

中高生世代である12~17歳を対象に、2022年2月から8月末まで実施し、2575人から回答を得ました。

集計結果によると、およそ4人に1人が家や学校などで「意見を聞いてもらえない」と感じることがあると回答。子どもが必要な情報を知り、意見を発信するために、社会に必要な工夫についての設問では、SNSの活用や政策決定への参画、デジタル格差の是正など多様な意見が見られました。また、若者の間で関心が高まる気候変動問題を巡っては、約6割が何か行動している、または、したいと考えているとの結果が出ました。

「クイズで考える『子どもの権利条約』」結果報告動画はこちら

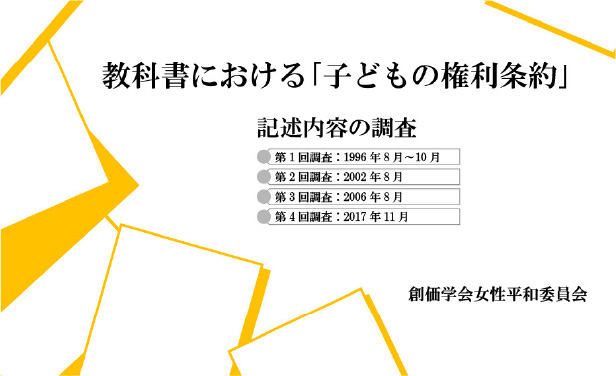

「子どもの権利条約」に関するNGOレポート作成に参加

女性平和委員会は、「国連子どもの権利委員会」に提出する「子どもの権利条約」に関するNGOレポートの作成に参加してきました。

国連「子どもの権利委員会」による日本における条約の履行状況の審査に際し、NGOレポートの作成に参加してきました(1997年から4回にわたって継続)。

主に条約の広報(42条)について調査。なかでも、条約の認知に大きな役割を果たしている小中高校の教科書に、条約がどのように記載されているかを継続して調査しました。

国連「子どもの権利委員会」による日本における条約の履行状況の審査に際し、NGOレポートの作成に参加してきました(1997年から4回にわたって継続)。

主に条約の広報(42条)について調査。なかでも、条約の認知に大きな役割を果たしている小中高校の教科書に、条約がどのように記載されているかを継続して調査しました。

ダウンロード(PDF)はこちら