2026.01.21

【被爆証言】「大思想は原爆を恐れじ」――原爆の後遺症を乗り越えて、“ヒロシマの心”を語り継ぐ

公開日:

![]()

1945年8月6日、人類史上最初の原子爆弾が、広島に投下されました。死者数はその年の年末までに推定14万人。生き延びた被爆者の多くが、さまざまな後遺症に苦しめられました。当時小学1年生だった松浦悦子さん(82歳)が、原爆症の恐怖を乗り越えた被爆体験を語ってくれました。

※本記事は、2020年8月6日に開催された創価学会青年部主催の「オンライン証言を聞く会(広島)」の映像内容を記事にしたものです。

『広島市に新型爆弾が落ちたので、汽車は出ません』

──私は原爆投下の4カ月前に当たる、1945年(昭和20年)4月、小学校の1年生として、国民学校に入学しました。

戦争が激しくなっていた当時、毎日の授業は戦争の歌や、机の下にもぐる練習ばかりでした。4年生以上の上級生は、疎開といって、田舎に住む親戚の家に避難していきました。

私の兄妹の6年生の兄と、4年生の姉は、広島市から汽車で1時間ほど離れた田舎に先に疎開していて、私は毎日寂しく感じていました。

そのような時、母のお腹には弟がおり、母はお産をするため、田舎に行くことになり、私も付いて行きました。

無事に弟が生まれて1カ月がたった8月5日、広島市にいた父が、私たちを迎えに田舎に来ました。

当時、汽車の乗車券は発売制限があり、家族全員で広島市に帰ることはできませんでした。父は幼い私だけを連れて先に帰ろうとしました。

でも私はお母さんと離れたくありませんでしたので、発車間際の汽車の中で、「明日、お母さんと帰る」とわがままを言って、汽車から飛び降りました。仕方なく父は一人で汽車に乗り、広島市に戻っていきました。

翌日の8月6日の朝、私は母と弟と一緒に、広島行きの汽車に乗ろうと、駅に来ました。しかし、いつまでたっても汽車が来ません。

貼り紙には、こう書いてありました。『広島市に新型爆弾が落ちたので、汽車は出ません』 原子爆弾なんて言葉も知らない時代です。広島市に帰った父の安否が気遣われたものの、引き返すしかありませんでした。

広島に戻り、「入市被爆」

1945年8月6日8時15分、アメリカは、広島市中心部に原子爆弾を投下。

市の大部分を一瞬で破壊し尽くしました。爆心地では熱線の温度が摂氏3000度から4000度にも達し、周辺でも爆風と放射線で大半の方が亡くなりました。

全身にやけどを負った人々が水を求め、川に入り亡くなった方も多くいました。

その年の終わりまでにおよそ14万人が亡くなり、後で市内に入って被爆した人を含めると、56万人近くが被爆したといわれています。

※2013年 広島市調査

──その日(8月6日)の夕方、突然、父が私たちのいる田舎に姿を現しました。

白いシャツは血まみれ。左腕は肉がえぐられ、たくさんのガラスの破片が体中に深く刺さっていました。

爆心地から約2キロの所で被爆し、汽車で1時間かかる田舎まで、線路伝いに、足を引きずりながら歩いたそうです。

父から聞く話は恐ろしいものでした。

8月6日の朝、玄関先で靴を履いていたら、突然爆風が襲い、木造2階建てのわが家の下敷きになった。なんとか、自力で這い出したら、向かいの家が焼けていた。火を消そうと思ったが、どうしようもできない。

逃げる途中、「水 水」「痛いよう 痛いよう」とのうめき声。髪の毛が逆立ち、両手を前に差し出してノロノロと歩く人。黒い雨の中、この世で地獄を見たとの話でした。

「広島は一瞬で廃虚じゃ」。父はそう語っていました。

父は2日間、吐いたり下痢をしたりを繰り返し、もだえ苦しみました。

当時7歳だった私は、父を見るのがとても怖かったです。もし昨日、父と一緒に広島に帰っていたら、死んでいたかもしれない。子ども心にぞっとしました。

でも、いつまでも田舎の親戚の家にお世話になるわけにはいきません。広島市に住む父の兄弟も行方不明でした。

そこで、私たち一家は、原爆投下から3日後の8月9日に広島市に戻りました。この時、私は、入市被爆したのです。入市被爆とは、原爆投下後に、広島市に入って被爆することをいいます。

原爆の苦しみは一瞬ではない

――広島市内は全て燃え、辺り一面が真っ黒。遠くの広島港まで見渡せるくらいでした。

私の家は爆心地から2キロの場所にありました。

原爆で建物は焼けてしまい、自宅に近づくこともできませんでした。

仕方なく、知り合いの家に転々と住まわせてもらいました。

原爆から生き残った人々は、周辺の町や村の親戚を頼って出ていく人が大勢いました。

その一方、市内に戻ってくる人もいました。私のように、肉親や知人を探しに来た人たちです。放射能なんて誰も知りません。一日中、市内を歩き回り、落ちている木に「誰々を探しています」と書いて、自宅のあった場所に立ててありました。

私も父の兄弟を探しに数日歩きました。

母から時々、目をつぶるように言われたのを覚えています。亡くなった方を見せないためでした。

夜になると、遺体から出た油が、緑、紫、オレンジ色に燃えて光ります。それが本当に怖かったです。母の手を握りしめて歩きました。

結局、父の兄弟は見つけることができませんでした。75年たった今も見つかっていません。

その頃、私の両足にブツブツと腫れ物ができていました。ハエがたかり、皮膚の中に卵を産み、ウジ虫が肉を食べて這い出してくるのです。 箸でウジをつまんで取るのが日課で、包帯を剝がす時は痛くて泣きました。現在も10円玉ほどの傷痕が3つ残っています。兄と姉も皮膚病になりました。

生き延びた被爆者の多くは、やけどによるケロイドや、さまざまな後遺症に苦しめられました。

白血病やガンを引き起こし、死に至ることも。

また、胎児被爆により、死産や障害のある子どもが生まれてくることもありました。

苦しみがその後も長く続く–それが原爆の悲惨さを物語っています。

終戦後の学校で見たもの

──終戦後、2学期になると、学校が始まりました。

校庭には、亡くなった人たちを集め、油をかけて火葬した跡が黒々と残っています。死体が焼けた跡の臭いは本当に嫌でした。

靴箱には、骨を入れた新聞紙の袋が、いくつも並んでいました。

大きな骨は「大人」と書かれ、小さな骨は「子ども」と書かれており、私たちは空いた所に自分の下駄を置きました。

担任の先生や同級生の多くも死んでしまいました。また疎開先から帰ってこない人もいて、教室はガランとして寂しかったです。

学校の授業は変わりました。国語の授業では、教科書に書いてある文字を黒く塗りつぶすことから始められました。

アメリカの方針で戦争用語は、全て削られたのです。教科書を開き、先生が「何ページの何行」と言い、その箇所を墨で塗りつぶすのです。

食べる物もなく、よくおかゆを食べました。米は入っておらず、大根やかぼちゃを入れただけの薄いものでした。いつもおなかをすかしていました。

そんな時、旅行好きの父が行ったことのあるという、熊本県人吉市に、温泉とさつまいもがあることを思い出し、そこに家族で引っ越しすることになりました。小学校2年生の時でした。

知り合いも親戚もいない土地を目指し、家族全員で汽車に乗りました。

やっと着いた人吉市は、緑がいっぱいで、花が咲き、川の水はとてもきれいでした。

広島の焼け野原を見ていた私にとって、そこはまるで夢の国のようでした。

被爆者に向けられた差別

──中学1年の秋、医療設備が整った広島に再び戻ってきました。中学では、同級生のほとんどが被爆者で、あまり気にはなりませんでした。

しかし成長するにつれて、原爆症の不安が募ります。“被爆は、私の体にどのくらい悪影響を及ぼすのだろうか”と。

被爆者に向けられた差別にも悩みました。

高校3年になり、就職活動になると、「放射能はうつる」「障がい児が生まれる」「就職は無理」と被爆者に対して差別や偏見の言葉を耳にしました。

戦後7年間、原爆に関する報道には規制が敷かれ、被爆者への医学的・経済的援助も乏しく、放置されていました。そして正しい理解が進まないまま、誤解や偏見が広がり、被爆者に対する差別は根強く続いていきました。

──未来に希望が持てなかった時、結核が悪化した姉が、わらをもすがる思いで創価学会に入会しました。

姉は懸命に題目を唱えた末に、治療薬が功を奏し、みるみる回復していきました。1カ月で元気に外出できるように。そんな姉を見て、私も高校2年の時に入会しました。

“人間の精神の力は、核兵器の力より強い”

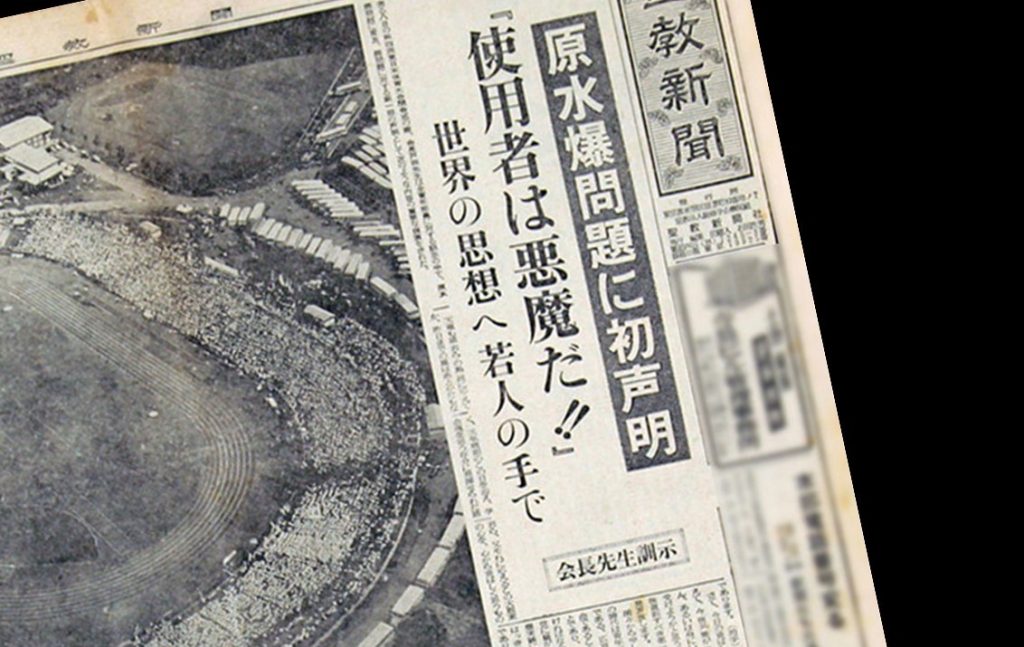

──高校卒業後、仕事と学会活動に励んでいた1957年の秋、聖教新聞の記事に目がとまりました。「われわれ世界の民衆は、生存の権利をもっております。その権利をおびやかすものは、これ魔ものであり、サタンであり、怪物であります」

9月8日に横浜・三ツ沢競技場で、戸田第2代会長が発表した「原水爆禁止宣言」でした。

「私の弟子であるならば、私の今日の声明を継いで、全世界にこの意味を浸透させてもらいたい!」――“遺訓の第一”として、核廃絶を青年に託す師子吼でした。

“戸田先生は、被爆者の心を代弁してくださっている”。そう思うと私は、胸がいっぱいになりました。そして、平和を発信する聖教新聞の記事を書こうと、通信員になりました。

1961年8月のある日、思いがけずも、池田先生から1冊の本が届きました。表紙をめくると、そこに先生の勢いのある筆跡が刻まれていました。

「大思想は原爆を恐れじ」

その時、心に希望が灯り、核兵器廃絶の運動をしようと心に誓いました。

「大思想は原爆を恐れじ」。池田名誉会長の“人間の精神の力は、核兵器の力より強い。原爆の影などに恐れてはいけない”との慈愛に満ちた激励は、悦子さんの生涯の指針となりました。

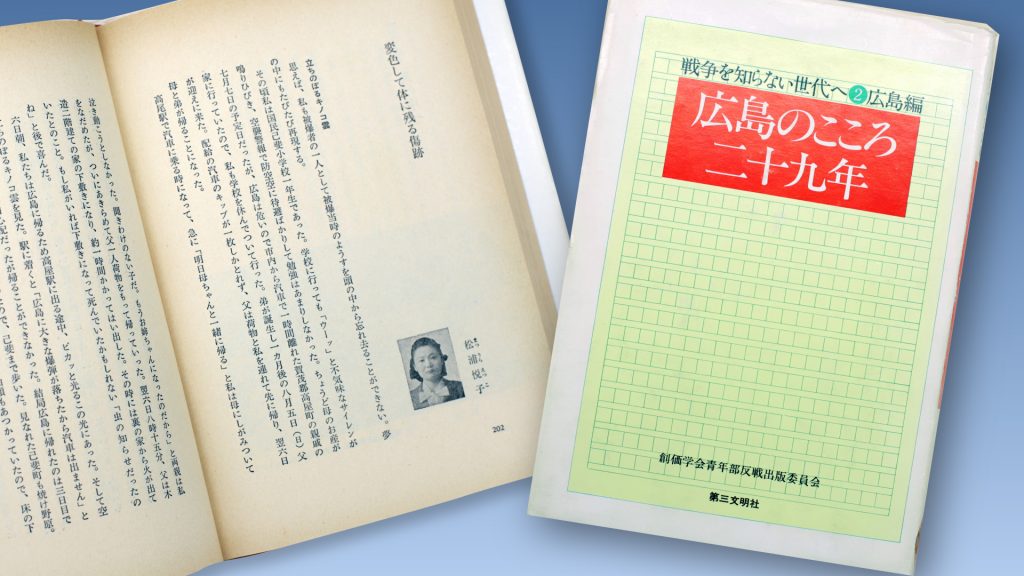

──1974年(昭和49年)8月6日に、青年部反戦出版の広島編第1弾として、被爆体験集『広島のこころ―29年』が発刊されました。そこに私の被爆体験を執筆しました。

戦争で傷ついたのは日本人だけじゃない

──1985年には、ハワイで行われた世界青年平和文化祭に、通信員の代表として参加しました。そこには、日本軍による真珠湾攻撃で肉親・友人を亡くした、SGI(創価学会インタナショナル)のメンバーもいました。実際にその方々に会って気付きました。“戦争で傷ついたのは日本人だけじゃない”。ということを。

それ以来、私は小中学校をはじめ、広島平和記念公園などでも、子どもたちに自分自身の被爆体験を伝えてきました。

8月1日で82歳になりました。2人の子どもたちは被爆の影響を受けることなく、元気に育ってくれました。

20年ほど前に父が亡くなり火葬しました。遺体から、黒いガラスの塊が出てきました。最期まで原爆の恐ろしさを私に伝えてくれたのだと感じました。

“ヒロシマの心”を一人でも多くの人に

──池田先生は小説『新・人間革命』に、つづっておられます。

「戦争には、敗者も、勝者もない。皆が犠牲者なのだ。なんのための戦争なのか!誰のための戦争なのか!いかなる国でも、愛する人を失った遺族の悲しみに変わりはない。人間のなしうる最大の悪は戦争だ。その戦争を引き起こす、『魔性の心』を打ち砕く道を示しているのが仏法なのだ。ゆえに、仏法者の使命は、この地球上から戦争をなくすことにある」と。

核兵器のない世界を皆さんの手で築いてほしいと思います。その世界は、どこか遠くにあるのではありません。日々の生活のなかにこそ平和はあります。未来部の皆さんには、誰とでも仲良くできる人になってほしい。人のために尽くし、平和を築いていける青年部・未来部であってほしいと願ってやみません。

これからも、「大思想は原爆を恐れじ」との、先生の指針を心に刻みながら、“ヒロシマの心”を一人でも多くの人々に伝えていきます。

今日はこのような貴重な機会をいただき、大変にありがとうございました。

広島・被爆体験の語り部

松浦悦子(まつうら・えつこ)

1938年8月、広島県広島市生まれ。7歳の時に、行方不明になった伯父を捜すため、疎開先から家族と共に原爆投下3日後の広島市に入り、入市被爆。

これまでに、聖教新聞社の通信員として被爆体験などを多く取材。語り部として各地の小学校等で、講演活動をしている。被爆体験集『広島のこころ―二十九年』には、自身の被爆体験を執筆。その他の反戦出版の編集にもたずさわる。

この記事の取り組みは、以下の目標に寄与することを目指しています

![]()

●目標4. 質の高い教育をみんなに

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し生涯学習の機会を促進する

●ターゲット4.7

2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。