2026.01.21

【戦争証言】広島県 福山市 三鼓正敏さん(当時14歳)

公開日:

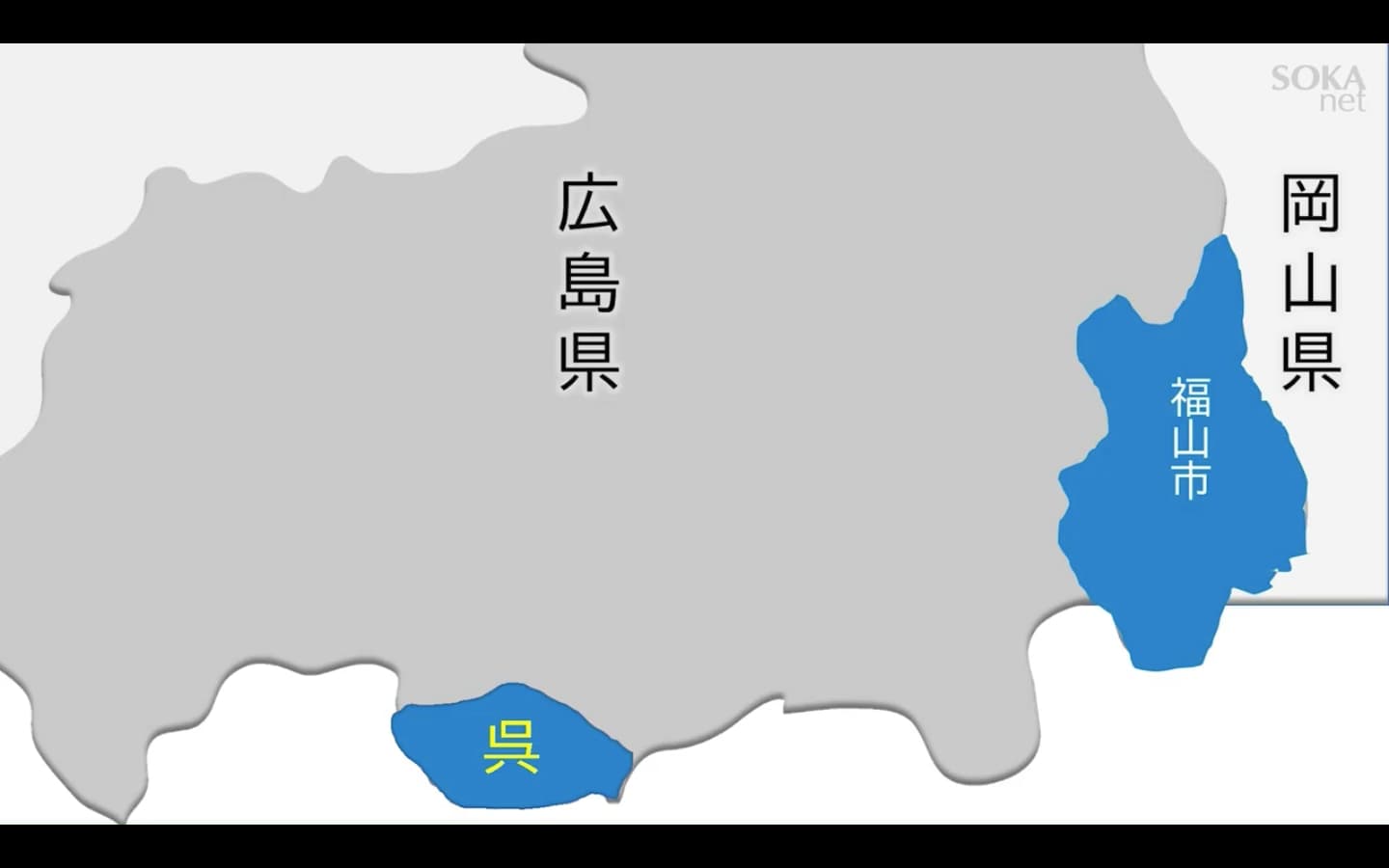

1931年、広島県福山市で生まれた三鼓正敏さんは、物心ついた頃にはもう戦争が始まっていました。国民学校(現在の小学校)を卒業後、中学生になり、学徒動員で呉市の海軍工廠に行きました。

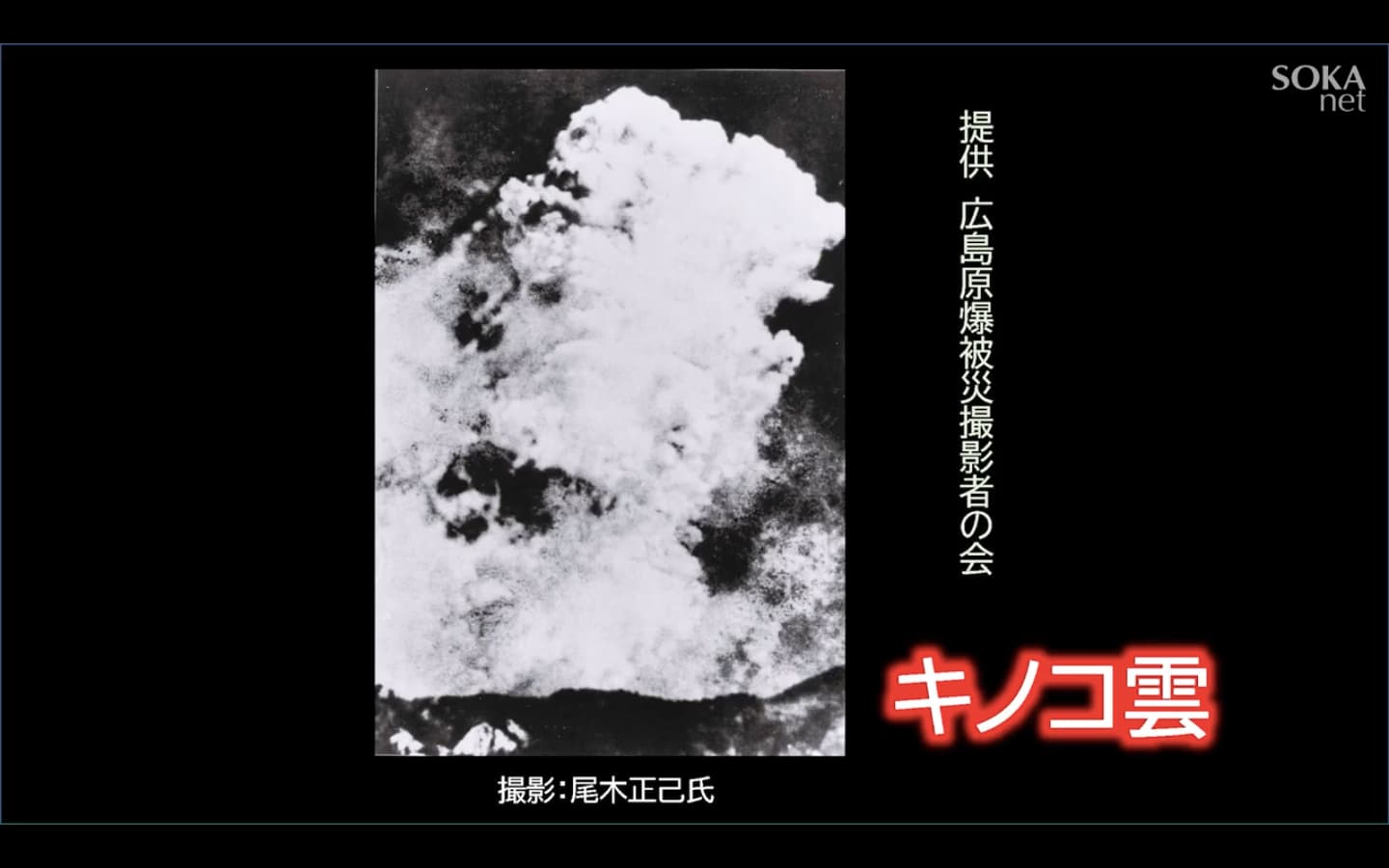

8月6日の原爆投下時は、広島から約20キロメートル離れた呉の地でも、地面が大きく揺れ、空にはキノコ雲が見え、少年時代の眼に焼き付いた体験を語っています。

※本記事は、2023年7月30日に開催された第12回「福山空襲・被爆体験を聞く会」での証言を抜粋したものです。

幼少期

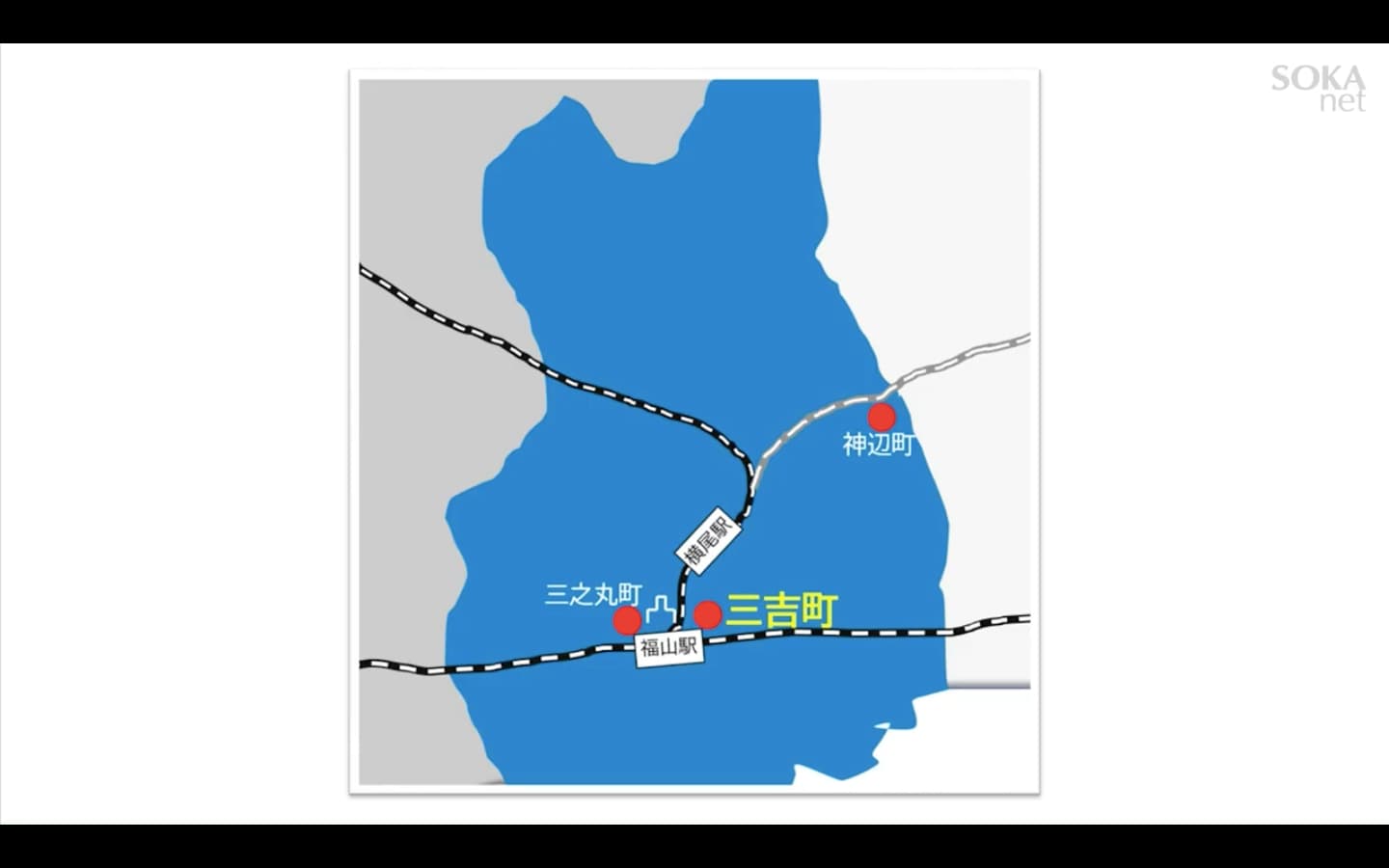

私は福山城の近くの三之丸町で生まれました。物心ついた頃から母は病弱で、いつも布団を敷いて寝ていました。

私が4歳の時、母は28歳の若さで亡くなりました。私は神辺町の祖父母の家へ預けられ、いとこたちと共に成長し、小学校2年生の時、市内中心部の三吉町に移り、会社勤めをしていた父と一緒に暮らしが始まりました。

小学校5年生の時、父が再婚し、その後、妹が生まれました。2度目の母が、生まれたばかりの妹をかわいがり、私はいつもいじめられてばかりでした。

食糧事情も悪く、ご飯は十分に食べさせてもらえず、元気もなく家で横になって、休むこともできなくて、学校の帰りには、近くの空き家で体を休めて、家に帰ることもありました。

昭和16年の3月、国民学校令が公布され、東尋常小学校は、東国民学校と名前が変わり、子どもは小学生ではなく、少国民と呼ばれて男の子は兵隊さんになって、お国のために戦うことを教えられました。

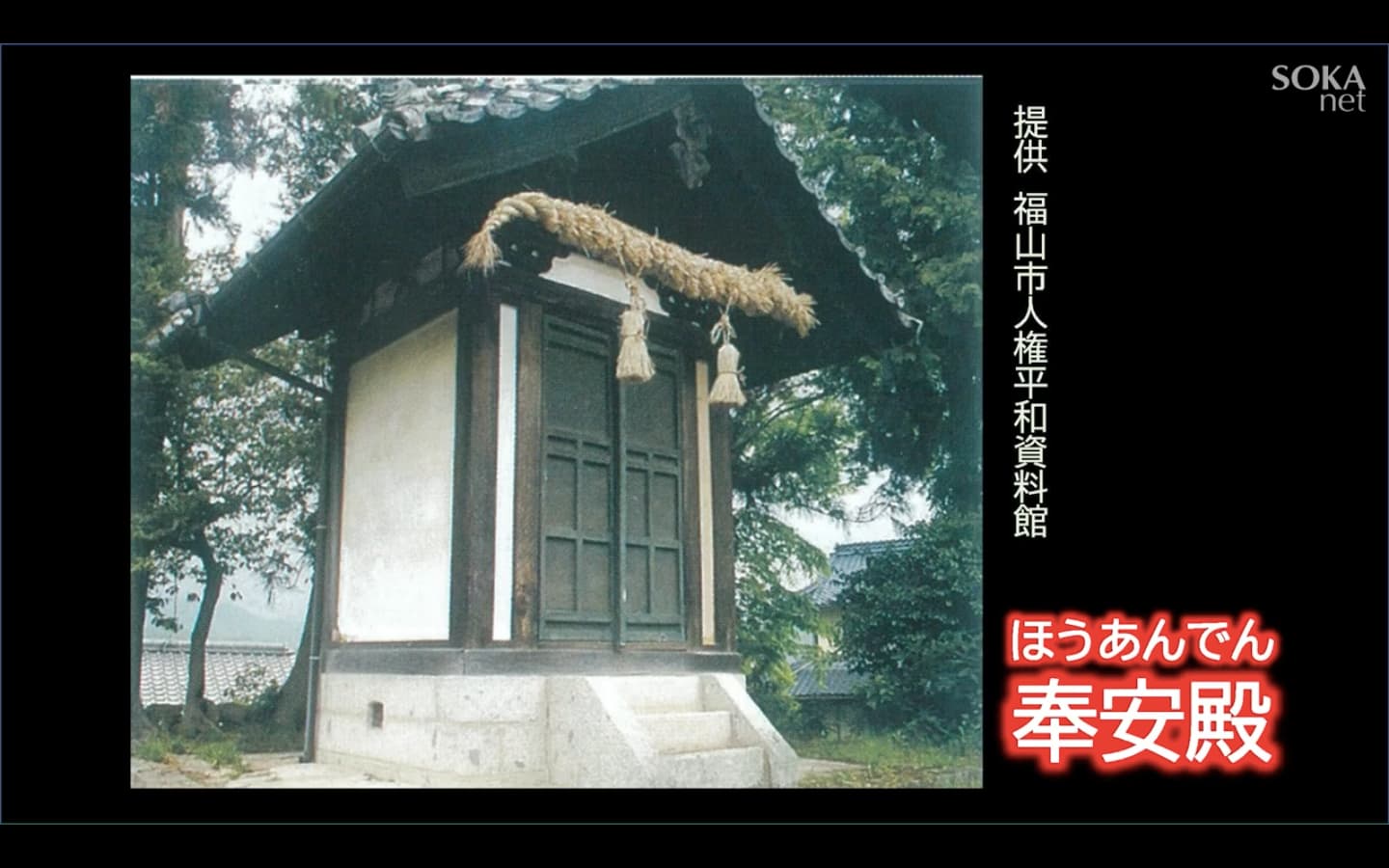

小学校の入り口には、奉安殿という建物があり、天皇陛下と皇后陛下の写真が納められていました。学校について門に入ったら、みんな帽子を脱いで、奉安殿に一礼して校舎に向かっていました。

国民の祝日には、学校で儀式が行われました。登校して講堂に整列し、校長先生が白手袋をはめ、桐の箱から教育勅語を取り出して、抑揚をつけて教育勅語を読み上げて親孝行や兄弟仲良くすることの大切さについて話しました。

そうして戦争に勝つためには、命を投げ出して国に、真心を尽くしていくことを教えました。校長先生の話を聞き、私も「天皇陛下のためにいつ死んでも良い」という覚悟ができていました。

軍需工場で勤労奉仕が強いられる

国民学校を卒業して、福山の工業学校に進学しました。多くの大人たちが戦争に出征していき、国の労働力の不足を補うため、国民学校を卒業した中学生には、軍需工場で働く勤労奉仕が強いられていました。

私は福山工業学校では、ろくに勉強をさせてもらえず、市内の軍需工場で仕事をさせられました。

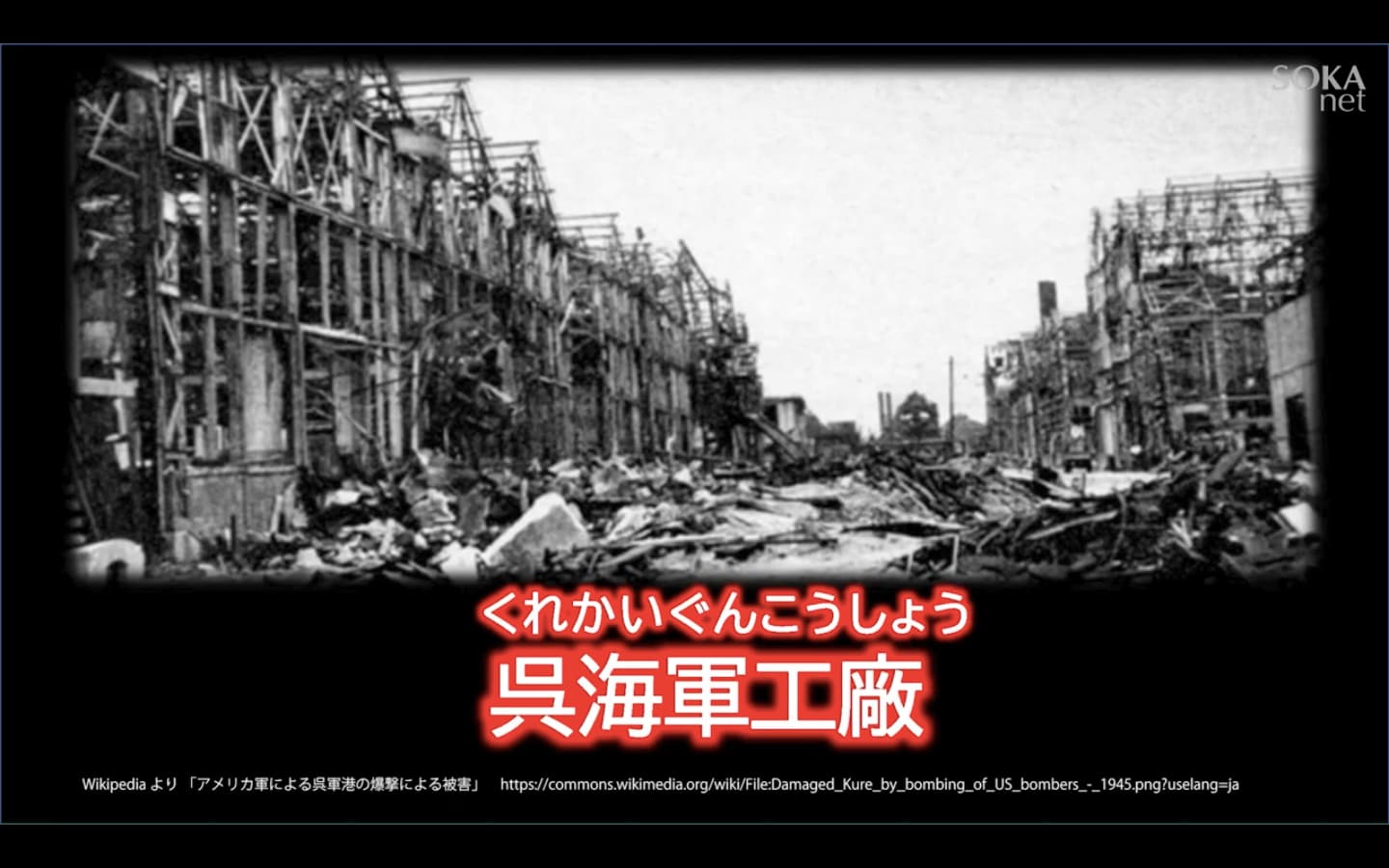

学徒勤労動員により、昭和20年4月から呉海軍工廠に行かされ、寮で生活をしました。午前中は呉の二中で勉強し、午後から海軍工廠の砲口設計部で、大砲の設計図を書く仕事をしました。

山と島に囲まれた呉湾の地形は、軍の港に適していましたが、静かな漁村であった呉は戦争中、「海軍の街」として発展しました。

海軍工廠は、日本では有名な軍需工場で、軍艦やたくさんの兵器が造られましたことから、呉はアメリカから何度も空襲を受けました。

空襲のたびに多くの人が被害を受け、街ではお母さんが子どもを抱いたまま、焼け死んでいる姿もたびたび目にしました。

一生忘れられない牡丹餅の味

学校では「アメリカの飛行機が来たら、すぐ防空壕に逃げるように」と教えられていましたが、爆風と爆弾の振動で、防空壕がつぶされて、たくさんの人が亡くなりました。

私の友人の大宮くんも、アメリカの爆撃を受けて逃げ回り、やっと逃げ込んだ防空壕がつぶれて亡くなりました。

空襲の3、4日のうちに、大宮くんの両親が牡丹餅を持って、息子に面会に来ました。食べ物も、ろくに手に入らなかった当時、牡丹餅は最上級のごちそうでした。

息子に食べさせようと闇市で小豆や米を手に入れて、牡丹餅を作ったのだと思います。寮長さんから「お宅の息子さんは、アメリカの爆撃に遭うて防空壕がつぶれて、その中で生き埋めになって死にました」と伝えられました。

突然息子の死を知らされた両親は、どんな思いだったでしょうか。お父さんから「せっかく息子に食わそうと思って牡丹餅を持ってきたんで皆さんで食べてください」と言われ、寮のみんなで牡丹餅を泣き泣き食べました。あの牡丹餅の味は、一生忘れられません。

8月6日、呉から見た広島

8月6日、呉二中で朝礼の時、頭上でB-29の爆音が聞こえたかと思うと、広島の上空あたりに真っ赤な虹のようなものがバッと出て、スッと消えました。

また、ちょっと薄い桃色の虹が出て、それからだんだん薄い色になって、入道雲みたいにフワーッと白く盛り上がって、ドンと音がしてキノコ雲がだんだん大きく広がりました。

学校の窓ガラスがガタガタ揺れて、私たちは無意識に、校舎の窓を飛び越えて、教室の中に入って隠れました。

昼ごろから呉の道を、何台もの救急車が行き交い、夜中までサイレンが鳴りっぱなしで、負傷者を運んでいたようです。

その日はもう勉強も手につかず、8月6日は今までで経験したことのない恐ろしい1日でした。

大人たちは「広島の火薬庫が爆発したんじゃろうな?」と言っていましたが、後日原爆が落とされたと聞きました。

8月6日の朝、私が見た「あのきれいな空」は、「地獄に咲いた花」だったのです。原爆でたくさんの人が亡くなり、なんとか家に帰ってきても、苦しんで亡くなっていった人が多くいました。

幼い頃いつも優しくしてくれた近所のお姉さんも、学徒動員されていて広島の旧陸軍被服廠で、亡くなりました。

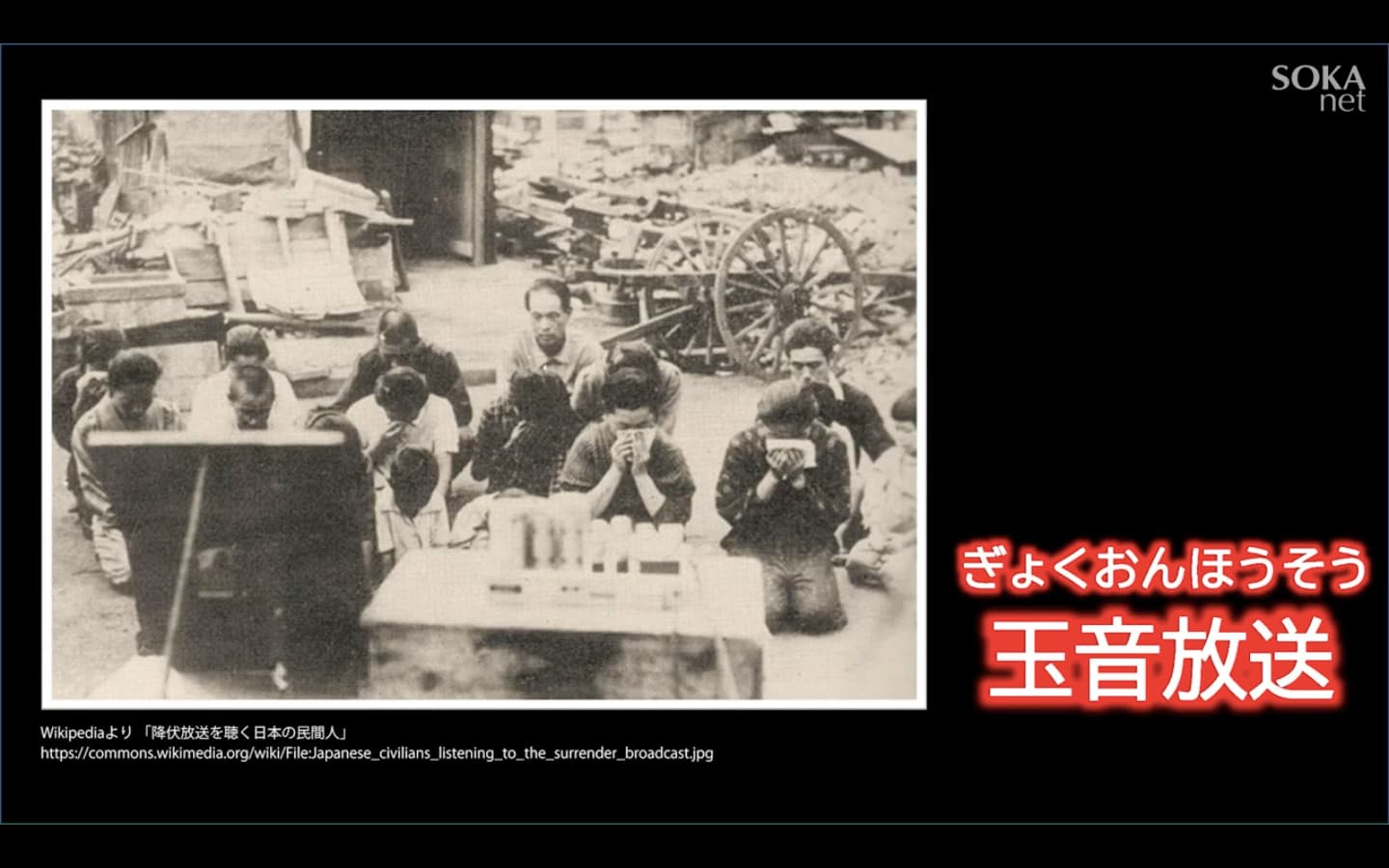

呉の地で聞いた玉音放送

昭和20年8月15日、私は呉の地で終戦を迎えました。その日の午後、みんな校庭に集まって天皇陛下の玉音放送を聴き、そのあと校庭で設計図など、秘密の書類を全部焼きました。

「これでもう戦争は終わったんじゃ」と思い、「これからどうなるんじゃろうか」と心の中には不安がいっぱいでした。戦争に負けてから数日後、みんな汽車の中にぎゅうぎゅう押し込められ、呉から福山へ帰ってきました。

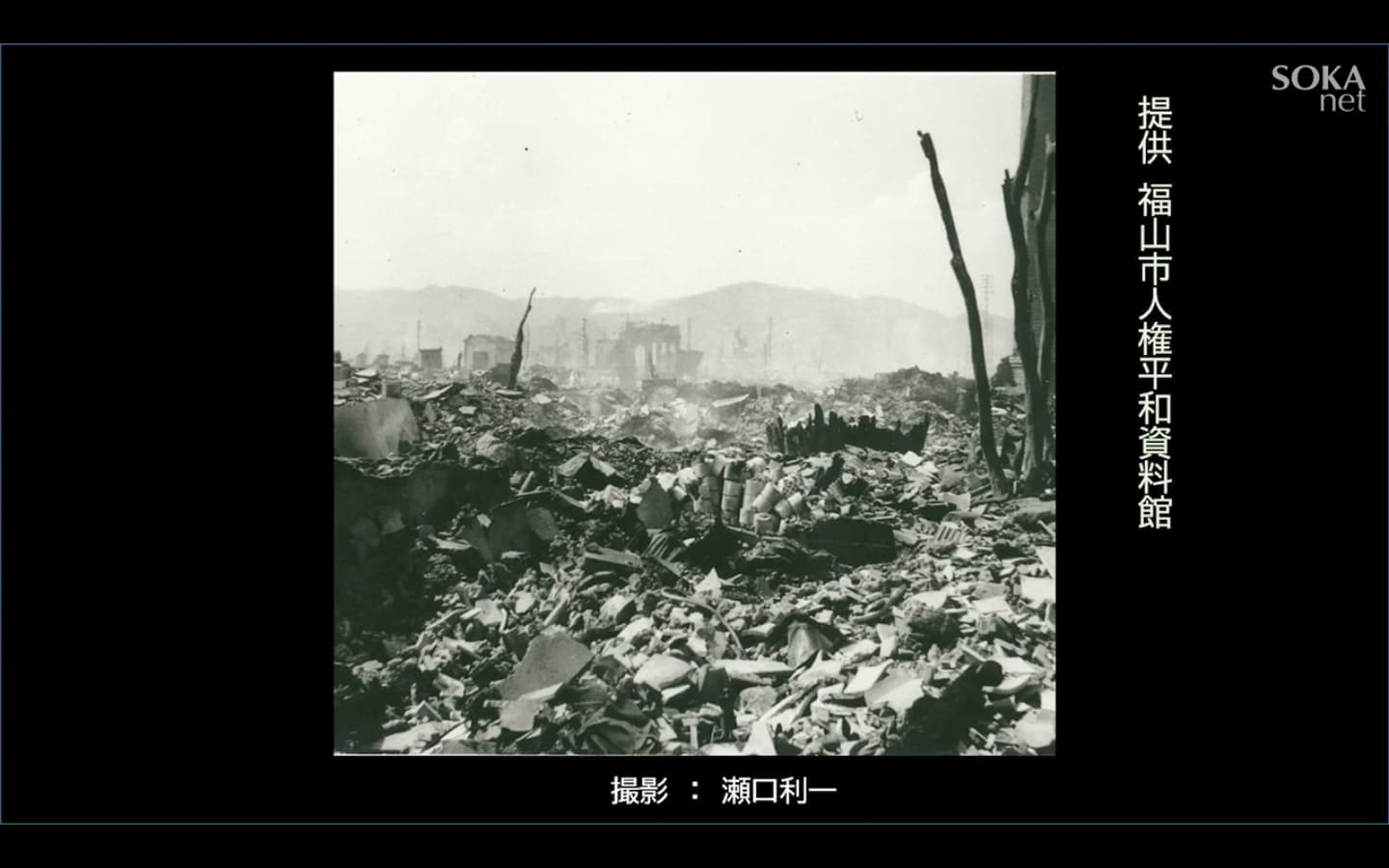

福山駅に駅舎はなく、福山にも8日に空襲があったことを知らされ、街中が焼け野原で、みんなやられたんだなと思いました。

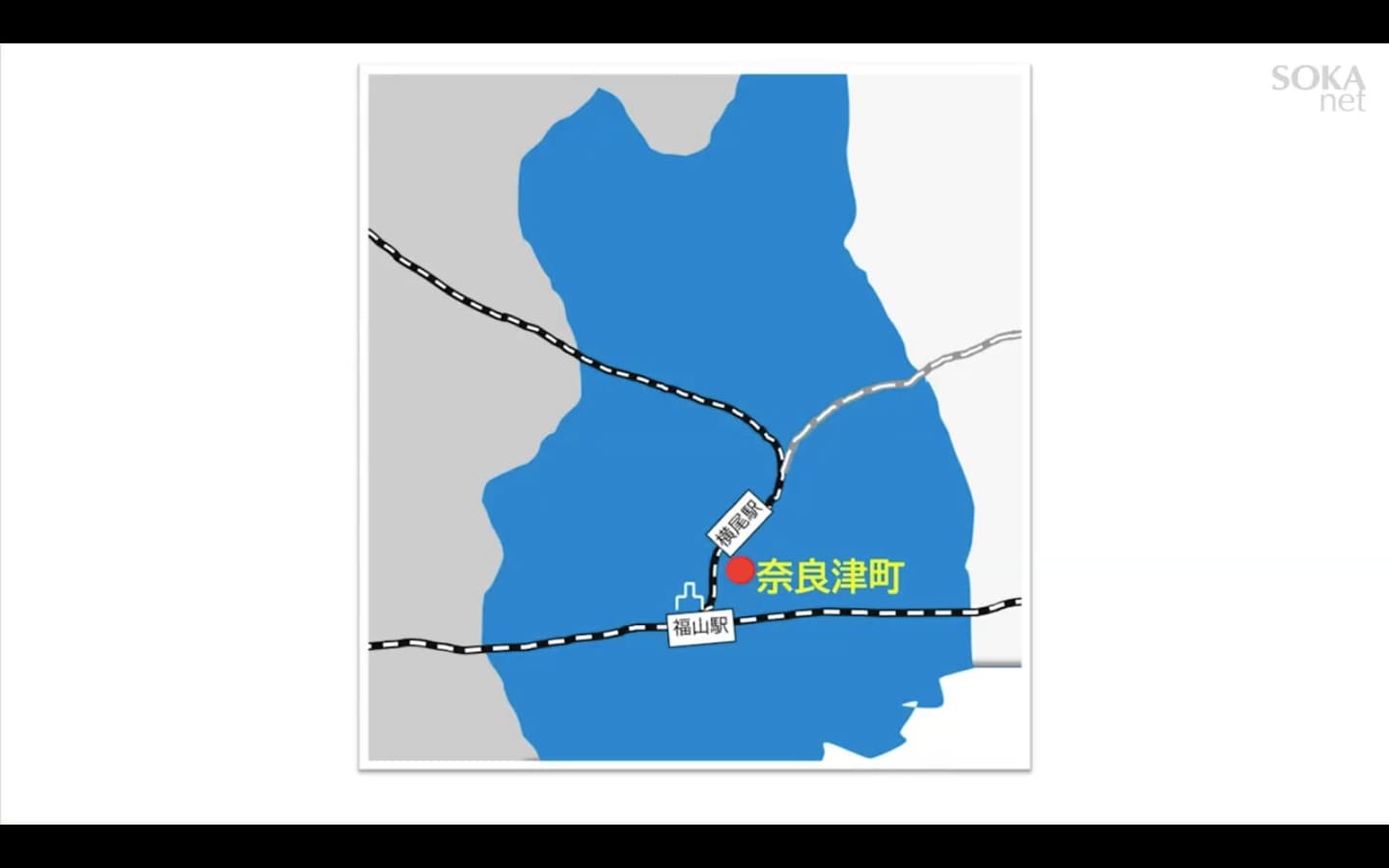

どうやって家までたどり着いたのか、あんまり覚えていません。母と妹は、奈良津にある母の実家の納屋に、疎開していて、父は兵役で鹿児島に行っていました。

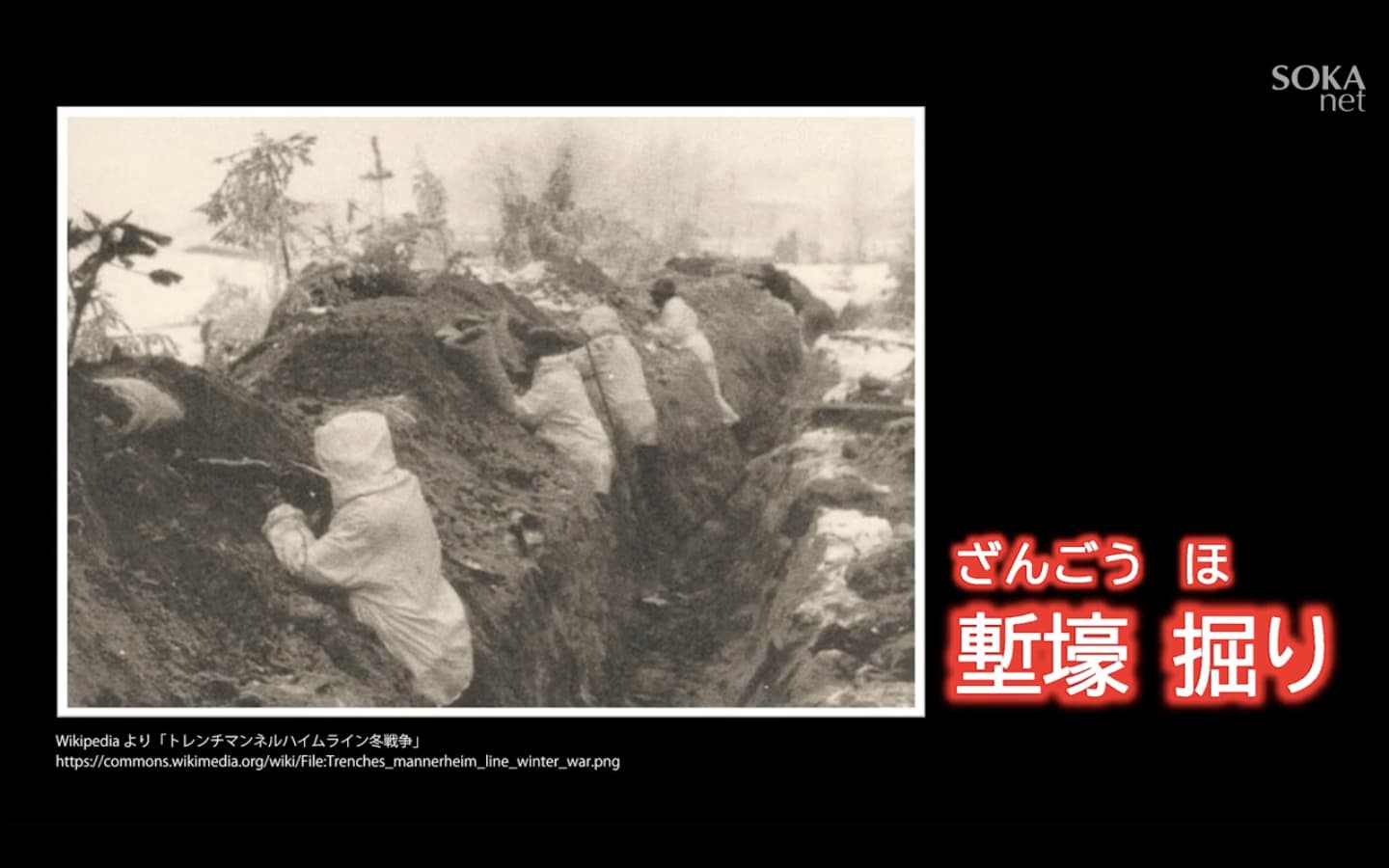

父が召集された頃には、日本には物資も不足していて、兵隊が履く革靴もない状態で、父は地下足袋を支給され、その地下足袋を履いて、鹿児島で敵の射撃から身を守るための陣地の周りの大きな穴を掘る塹壕掘りという仕事をしていたのだそうです。

戦後の歩み

戦争が終わって、1カ月ぐらいたった頃、地下足袋を履いてボロボロの軍服姿で父が戻ってきました。

みすぼらしくやつれた姿でしたが、久しぶりに父に会うことができてうれしくて、「よう無事で帰ってきてくれた」と心からホッとしました。

昭和20年の秋ごろから、福山に伝染病が広がりました。空襲で水道が使えなくなって、不衛生な井戸水を、飲んでいたことからか、赤痢腸チフスなどの伝染病が福山中に蔓延し、亡くなっていった人もいました。

ちょうど数年前のコロナの感染が始まった頃のようで、福山市でも一時期封鎖されて他の地域と行き来することもできませんでした。

私も腸チフスにかかり、意識も遠のいて生死をさまよう日々が続いて、本当に死んでしまうのではないかと思ったほどでした。

腸チフスは12月の半ばごろになんとか治りましたが、治っても体力は回復せず、何もする気力もなく1年ぐらい奈良津の母の実家で過ごしました。とうとう学校に戻って、勉強することもできず中退をしました。

その後、福山の機械関係の会社に就職し、そうして昭和22年の春には広島の宇品町で、土木建築業に従事して、廃虚と化した広島の戦後の復興を支えました。

宇品港に復員してきた人たちが一時滞在できる宿泊所を、焼け野原だった基町の旧広島市民球場とそごう近くに建設することに携わったことが誇りです。

その頃も食べるものはなく、いつもおなかがすいて、ひもじかったことは今でも忘れません。

その後、福山に帰り、縁があって昭和34年に結婚。翌年妻の勧めで創価学会に入会しました。

信心を始めてすぐ、知り合いの方から仕事の話をいただきました。新しい会社に入社することができ、真面目に仕事に取り組み、安定した収入を得ることができるようになりました。

現在92歳になりましたが健康で畑仕事もしています。畑でできた野菜を、近所の方に差し上げて、喜んでもらって地域友好の輪を広げています。

今テレビで、ロシア・ウクライナの戦争の状況を目にするたびに、食べるものもなく、戦争に勝つことだけを信じて生きてきた少年時代を思い出します。

戦争のない平和な時代を築くために、今日は私の体験を話させていただきました。

この記事の取り組みは、以下の目標に寄与することを目指しています

●目標4. 質の高い教育をみんなに

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し生涯学習の機会を促進する

●ターゲット4.7

2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。