2026.02.05

震災の教訓

学生震災意識調査やシンポジウム

学生が描く「3・11」からの未来

東北学生部がシンポジウム

2013年1月12日、東北学生部が主催するシンポジウム「東北学生ミーティング」の第2回が開催されました。宮城県石巻市の石巻専修大学を会場に「学生が描く『3・11』からの未来」とのテーマで、復興の在り方を模索しました。

シンポジウムでは基調講演に続いて、加藤さん(東北大学大学院修士2年)が災害時に病院や避難所など人命に関わる所へ優先的に電力を供給する「人にやさしい電力網」について発表。瀬川さん(岩手県立大学3年)は、震災の風化を防ぐために学生有志で一から作り上げた復興イベントの取り組みを紹介しました。講評の後、講演者らによるパネルディスカッションが行われました。

シンポジウムでは基調講演に続いて、加藤さん(東北大学大学院修士2年)が災害時に病院や避難所など人命に関わる所へ優先的に電力を供給する「人にやさしい電力網」について発表。瀬川さん(岩手県立大学3年)は、震災の風化を防ぐために学生有志で一から作り上げた復興イベントの取り組みを紹介しました。講評の後、講演者らによるパネルディスカッションが行われました。

全ての人々が笑顔で語り合える日へ

積み重ねた経験は必ず役立つ――石巻専修大学 坂田隆学長

登壇した学生諸君の話し方や、データの並べ方を見て、将来、社会をリードしていってくれるという期待を持つことができました。

一から積み重ねた研究は、必ず何かの役に立ちます。失敗もしていい。目標に向かって挑戦を重ねる中で経験する〝学び〟こそ、社会で本当に役に立つ力になるのです。

その意味で、復興において大事なことは、それぞれの「ゴール」を設定することです。

緊急事態は過ぎましたが、まだまだ大変な状況です。〝復興〟と言った時に、何がゴールかを考える時期に来ています。それは一人一人で違う。 私にとってのゴールは、隣近所のおじさん、おばさんが、何のためらいもなく笑えるようになることです。

今はまだ、それぞれの人が置かれた状況があまりにも違います。それを考えると、気兼ねなく笑い合うことができません。

しかし、いつか、全ての人々が気さくに声をかけ合い、笑顔で語り合える日を目指して、復興への歩みを進めたいと思います。

一から積み重ねた研究は、必ず何かの役に立ちます。失敗もしていい。目標に向かって挑戦を重ねる中で経験する〝学び〟こそ、社会で本当に役に立つ力になるのです。

その意味で、復興において大事なことは、それぞれの「ゴール」を設定することです。

緊急事態は過ぎましたが、まだまだ大変な状況です。〝復興〟と言った時に、何がゴールかを考える時期に来ています。それは一人一人で違う。 私にとってのゴールは、隣近所のおじさん、おばさんが、何のためらいもなく笑えるようになることです。

今はまだ、それぞれの人が置かれた状況があまりにも違います。それを考えると、気兼ねなく笑い合うことができません。

しかし、いつか、全ての人々が気さくに声をかけ合い、笑顔で語り合える日を目指して、復興への歩みを進めたいと思います。

「大丈夫」という油断を排し

適切な防災対策を行おう――東北大学 災害科学国際研究所 邑本俊亮教授

人間は、目の前の情報をそのまま受け取るわけではありません。ある情報は無視され、ある情報はゆがんで認識されます。その際の「ゆがみ」や「偏り」を「バイアス」と呼びます。

認知バイアスは心理的安定を図るのに重要な働きをします。しかし、緊急時には判断を遅らせてしまうなど、逆効果になってしまう。いざという時には、バイアスを振り払って避難行動に出る心構えが必要です。

こうした人間の心理を踏まえると、私たちは災害に対してどのような対策をとればいいのでしょうか。

1つは、人間の心理をよく理解することです。災害時に適切な判断や行動につながる可能性が広がります。

2つ目は、防災訓練を油断なく繰り返し行うことです。実地で覚えたことは実地で思い出しやすいという記憶の性質があります。

そして3つ目は、震災を忘れないということです。私たち一人一人にできることを考える。これが最も重要なことです。

認知バイアスは心理的安定を図るのに重要な働きをします。しかし、緊急時には判断を遅らせてしまうなど、逆効果になってしまう。いざという時には、バイアスを振り払って避難行動に出る心構えが必要です。

こうした人間の心理を踏まえると、私たちは災害に対してどのような対策をとればいいのでしょうか。

1つは、人間の心理をよく理解することです。災害時に適切な判断や行動につながる可能性が広がります。

2つ目は、防災訓練を油断なく繰り返し行うことです。実地で覚えたことは実地で思い出しやすいという記憶の性質があります。

そして3つ目は、震災を忘れないということです。私たち一人一人にできることを考える。これが最も重要なことです。

学生部が対面で実施。

防災意識調査 東北6県63校で実施

東北学生部が2012年10、11月に、東北6県の学生3000人を対象に実施した「震災意識調査」(別掲)の結果も報告されました。

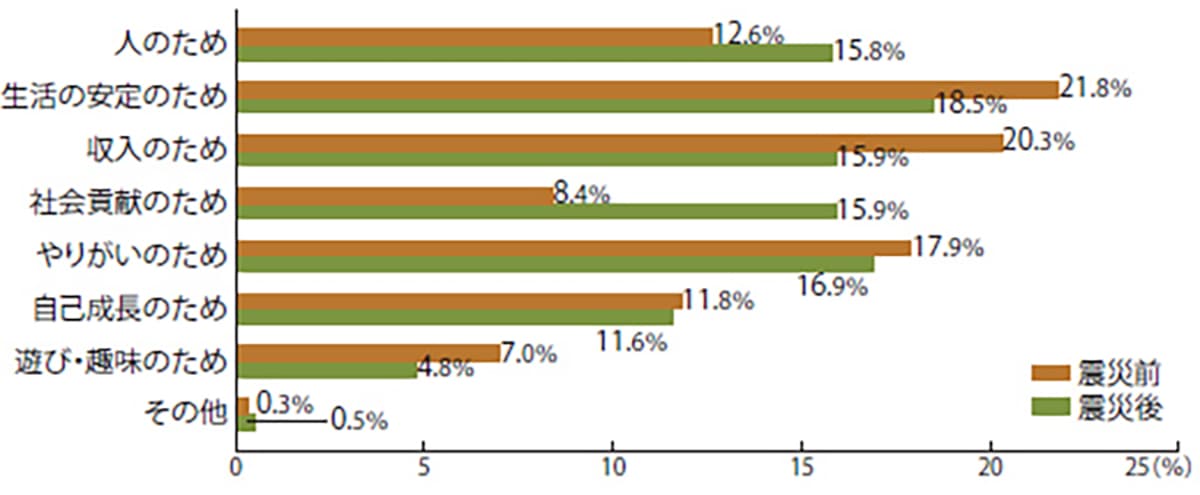

被災地の今と風化 [震災前後での就職観の変化について]

第1回調査と同じ内容を聞きました。前回に続き、就職を考える際に、震災前より「人のため」「社会貢献のため」との価値観を重視し、逆に「収入のため」「趣味のため」という考えに重きを置いていない傾向が伺える結果となりました。

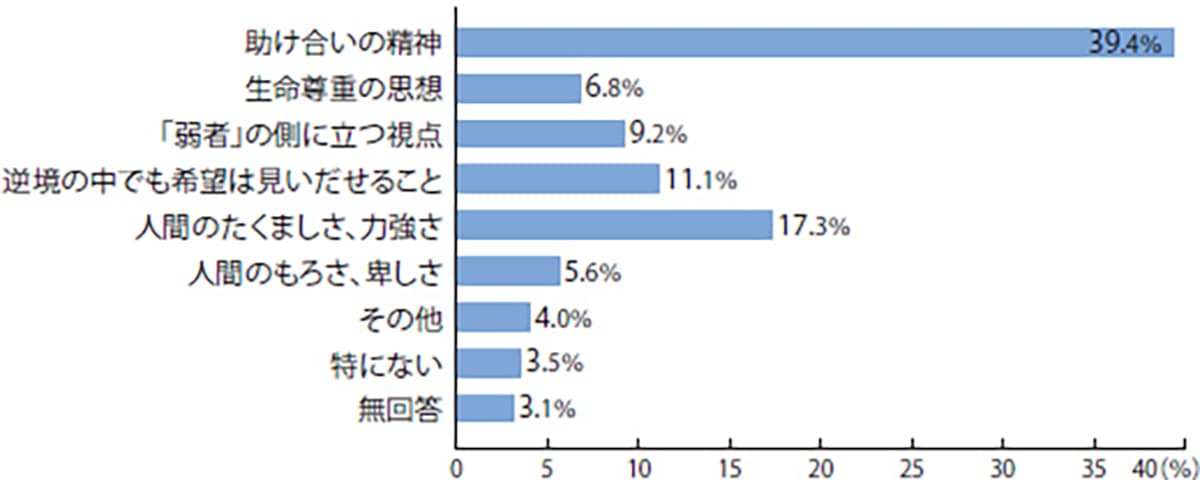

震災と今後の社会 [「3・11」後の東北から発信できることは何か]

「3・11」後の東北から発信できる価値としては、「助け合いの精神」が約4割に上っています。「人間のたくましさ、力強さ」「逆境の中でも希望は見いだせる」と続きました。被災現場に遭遇したり、避難所やライフラインが止まる中での生活を強いられた体験から実感したことが反映されていると思われます。

学生意識調査アンケート一覧

2011年7月1日〜8月21日

対象:東北地方の大学生、専門学校生

配布数・回収数 700/511

方式:対面式

配布数・回収数 700/511

方式:対面式

・震災から半年を前に東北の広域を対象とした調査

・「6割の学生が被災地のために行動を起こした」と回答

・「信頼し合える社会」を目指し行動しようとの学生意識の変化が浮き彫りに

・「6割の学生が被災地のために行動を起こした」と回答

・「信頼し合える社会」を目指し行動しようとの学生意識の変化が浮き彫りに

2012年10月1日〜11月30日

対象:東北地方の大学生、専門学校生

配布数・回収数:3500/3140

方式:対面式

配布数・回収数:3500/3140

方式:対面式

・東北の学生の約半数が、震災はまだ終わっていないと感じている

・8割を超える学生が、「政治は復興に十分貢献できていない」と回答した

・7割の学生がメディアの被災地報道を適切でないと回答した

・8割を超える学生が、「政治は復興に十分貢献できていない」と回答した

・7割の学生がメディアの被災地報道を適切でないと回答した

2013年12月1日〜2014年2月16日

対象:東北地方および首都圏(一都三県)の大学生・専門学校生

回収数:1905(うち東北673)/217校(うち東北41校)

方式:対面・留置式

回収数:1905(うち東北673)/217校(うち東北41校)

方式:対面・留置式

・日常、震災を意識しないという学生が3割になった

・東北の学生の方が具体的な復興支援への意識が高い

・復興の進捗の軸として選ぶ要素が、東北の学生と首都圏の学生では異なった

・東北の学生の方が具体的な復興支援への意識が高い

・復興の進捗の軸として選ぶ要素が、東北の学生と首都圏の学生では異なった

2015年1月1日〜2016年2月15日

対象:東北地方および首都圏の大学生・専門学校生

回収数:763(うち東北248)/174校(うち東北34)

方式:対面・留置式

回収数:763(うち東北248)/174校(うち東北34)

方式:対面・留置式

・復興の進捗を2割と答える割合が減り、6割との回答割合が増え、復興感の高まりがうかがえる

・就業で「人のため」「社会のため」を意識する傾向はなお強く残っている

・被災地を見る機会が減ったが、メディアや学校教育など意識する機会は多様になってきている

・就業で「人のため」「社会のため」を意識する傾向はなお強く残っている

・被災地を見る機会が減ったが、メディアや学校教育など意識する機会は多様になってきている

2020年9月19日〜11月18日

対象:東北地方の大学生、専門学校生

回収数:302(有効回答296)/50校

方式:インターネット調査(WEB調査)

回収数:302(有効回答296)/50校

方式:インターネット調査(WEB調査)

・日常のなかで震災を思い出すことがある学生の割合は2015年の77%から40%へと減少した

・被災3県出身の学生でも、直接触れられる機会がすくない人もいることがわかった

・震災が浮き彫りにした社会課題として「地域格差」「差別や偏見」「エネルギー問題」に回答が集まった

・被災3県出身の学生でも、直接触れられる機会がすくない人もいることがわかった

・震災が浮き彫りにした社会課題として「地域格差」「差別や偏見」「エネルギー問題」に回答が集まった